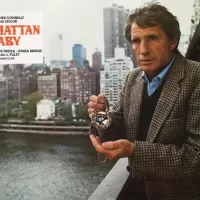

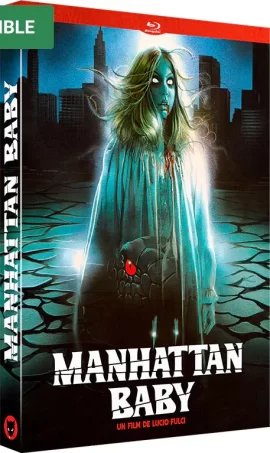

MANHATTAN BABY

Italie – 1982

Support : Bluray

Genre : Fantastique

Réalisateur : Lucio Fulci

Acteurs : Christopher Connelly, Laura Lenzi, Brigitta Boccoli, Cosimo Cinieri…

Musique : Fabio Frizzi

Image : 2.35 16/9

Son : DTS HD Master Audio ; Anglais et français 2.0

Sous-titres : Français

Durée : 89 minutes

Éditeur : Le Chat qui Fume

Date de sortie : 1er octobre 2023

LE PITCH

George Hacker, archéologue, exhume une stèle près des pyramides de Gizeh tandis que sa femme photographie leur fille Susie non loin du Sphinx. Laissée seule, l’enfant se fait remettre un médaillon par une mystérieuse égyptienne aveugle tandis que George perd lui-même la vue au contact d’une gemme bleue, dans un tombeau dont l’exploration coûte la vie à son assistant. De retour à Manhattan, la famille entière fait face à l’indicible…

Vidé de son sang

Trop longtemps décrié par une génération de fans de la première heure qui attendait toujours de Lucio Fulci les mêmes saillies sanguinolentes et estima le contenu du film bien sage (au regard de la soupe qu’elle entendait se faire servir), Manhattan Baby correspond à une étape charnière dans la filmographie du réalisateur – celle qui conduit directement dans la poubelle du cinéma de genre, continueront à dire certains. Laissons-les dire.

Le fait est que Fulci vient alors de livrer, en trois petites années et au rythme stakhanoviste qui caractérisait l’industrie italienne de cette époque, une véritable bible qui forme aujourd’hui son apport le plus décisif au cinéma (malgré les deux décennies précédentes consacrées à la comédie, au giallo et au western, comptant elles-mêmes leur lot de chefs d’œuvre) : Zombi 2, Frayeurs, L’Au-delà et La Maison près du Cimetière, tétralogie horrifique créée au coup par coup de 1979 à 1981 et repoussant les limites du montrable, ne demandait qu’à se poursuivre avec la même ardeur. Toutefois les aspirations de Fulci semblent évoluer et l’année 1982 sera l’occasion pour lui d’une scission importante.

En filmant L’Éventreur de New York, son film le plus sauvage qui frôle plusieurs fois les plates-bandes de la pornographie, dans un élan portant tous les atours du nihilisme et l’âpreté des grands polars américains, le cinéaste fait une infidélité inattendue à son « meilleur ennemi », le scénariste Dardano Sacchetti, largement responsable du succès des films cités plus haut. Ici, point de spiritualité, exit la question de l’âme et de son devenir, ainsi que l’étrange place accordée aux enfants entre le monde des morts et celui des vivants. Il faut attendre la conclusion bien fragile du film pour retrouver à peine un arrière-goût de ces obsessions naguère primordiales – peut-être dû à la présence inopinée de Sacchetti, à la dernière minute, pour remanier certains aspects du récit ayant trait à la personnalité et aux motivations du fameux éventreur ! Projet curieux, explicitement sexuel dans une formule volontiers dérangeante, geysers d’hémoglobine à intervalle très régulier, tel est L’Éventreur de New York, excellent film au demeurant, propre à satisfaire la pulsion scopique du fan moyen. Dans la foulée Dardano Sacchetti, de nouveau maître à bord, développe à l’attention de Fulci un script une fois encore « américain », mais qui fait directement suite aux sombres histoires de zombies dont le binôme tire actuellement sa popularité ; un script… sans morts-vivants !

Et voilà le point sensible de cette « Malédiction du Pharaon » – comme l’annonçait alors le titre français très convenu – : si enfants possédés, arrière-monde menaçant, mises à mort ritualisées et talismans cabalistiques il y a bel et bien de nouveau, en revanche, pas ou très peu de ces dérives sanguinolentes qui faisaient jusqu’ici (y compris dans des genres qui ne l’exigeaient nullement) la marque de Fulci. On peut supposer que c’est surtout la quasi absence de cet élément fétiche qui a scellé immédiatement la très mauvaise réputation du film – bien davantage que ce hasardeux mélange, patchwork de composantes hétérogènes qui font parfois mauvais ménage, mais tout à fait typique du duo Fulci/Sacchetti. D’autant que si Manhattan Baby est en partie constitué d’emprunts évidents à L’Exorciste de William Friedkin, sa coïncidence avec le trop récent Poltergeist de Tobe Hooper ne saurait passer pour du pillage, et on pourrait même avancer qu’il préfigure lui-même, au détour de séquences précises, L’Ascenseur de Dick Maas sorti un an plus tard ainsi que le futur Hellraiser de Clive Barker. Il n’en demeure pas moins que le tableau est à première vue biscornu, en dépit (ou à cause) de sa très grande richesse.

Le « livre » d’Abnubenor

En réalité il y a beau temps que les zombies dans le cinéma de Fulci sont devenus plus ou moins accessoires. S’ils constituent, encore aujourd’hui, l’une des très rares et stimulantes alternatives à la vision battue et rebattue des morts-vivants de George Romero, leur statut, passé Zombi 2, questionne de plus en plus : dans Frayeurs ils bondissent du haut des murs, hantent les lieux par le seul son de leurs pas et de leurs halètements, et disparaissent à volonté du cadre ; on sait que sans l’insistance de distributeurs opportunistes, il n’y en aurait même pas trace dans L’Au-delà… Ce nouveau film, avec son prologue égyptien, semblait le véhicule rêvé pour mettre en scène des cadavres embaumés, suintant au travers des bandelettes, qui se seraient joints au troupeau des revenants. Mais non : enfin, le monde des esprits règne en maître ! Le petit frère Tommy qui n’a pas pu effectuer le voyage demande, au retour de sa grande sœur : « Est-ce que tu as vu des momies ?! Est-ce qu’elles étaient aussi effrayantes que des zombies ?! » – manière pour Fulci de signaler sa conscience des attentes de son public, mais de laisser une fois pour toutes les anciennes recettes derrière lui.

La progression est au fond très logique, qui mène à Manhattan Baby où la présence des organismes avariés n’est plus d’actualité, où le gore n’a pour ainsi dire plus droit de cité, mais où des portes inattendues de l’Enfer continuent de s’ouvrir, où les vagabondages de l’âme prennent carrément la forme de transmigrations voire de dématérialisation pure et simple du corps, et où le bestiaire convoqué depuis trois films continue de s’élargir puisqu’aux asticots, rats, araignées, chauve-souris (certainement échappée d’une école de danse suisse !) viennent s’ajouter ici scorpions, serpents et rapaces empaillés. Quant au culte douteux d’Abnubenor, on l’imaginerait bien hanter quelques pages du livre d’Eibon présent dans L’Au-delà – qui succédait lui-même aux écrits apocryphes d’Enoch évoqués dans Frayeurs.

À force de faire l’inventaire de tout ce qui « manquerait » à ce film par rapport aux quatre précédents, on oublie bien souvent de souligner tout ce qui continue de s’y développer : le glissement progressif vers des récits où les enfants sont de plus en plus centraux alors que leurs partenaires adultes (insipides et bêtement virilistes pour les hommes tandis que les femmes subissent les événements avec une passivité grandissante) n’ont plus du tout les faveurs de Fulci ; la présence d’une sorte de sas de communication entre deux mondes de prime abord antagonistes (le tombeau du père Thomas dans Frayeurs, l’escalier en colimaçon qui mène au sous-sol de l’hôtel dans L’Au-delà, celui que l’on remonte jusqu’à la tombe de Freudstein dans La Maison près du Cimetière, ici un tombeau égyptien maudit) ; le « remplacement » graduel du monde tangible par un au-delà (qui trouve ici l’une de ses expressions les plus sublimes avec le sable du désert recouvrant le parquet d’une chambre) ; l’omniprésence, enfin, de la Mort comme thème d’élection : le film s’ouvre sur un bédouin chevauchant son dromadaire dans le lointain jusqu’à ce qu’une mise au net brutale ne le fasse remplacer, dominer (grammaticalement avaler !) par un scorpion à l’avant-plan, « symbole de mort » explique l’assistant égyptien à George Hacker qui vient de saisir l’animal et le met littéralement en boîte pour l’offrir à sa fille ! Hacker lui-même est d’ailleurs présenté dans le reflet d’un rétroviseur, comme un simulacre privé de substance. Quelques secondes plus tard, le cadrage mettra immédiatement en rapport sa fille Susie avec le Sphinx (l’Énigme faite chair, dont la statue géante garde les tombeaux de Gizeh !) alors que sa mère tente de lui tirer le portrait. Les figures habituelles de Fulci, changements de focus et science du zoom, marchent à plein dès cette ouverture – et comment ne pas songer dès lors à cette croyance décrétant que photographier quelqu’un, c’est lui voler son âme…? Tout est en place dès les premières minutes : n’en déplaise aux excités de la barbarque, à l’évidence, nous sommes bien chez Lucio Fulci ; et pour l’amateur de son cinéma, lorsque résonne l’inquiétant gimmick musical tiré de L’Au-delà tandis que la jeune fille laisse filer le sable entre ses doigts et qu’une faille semble alors s’ouvrir dans le sol, l’Égypte prend immédiatement la couleur de l’Enfer !

« Abracadabra ! »

C’est donc la petite Susie, poussée symboliquement par ses deux parents vers la mort, qui portera la grande énigme à travers cet étrange médaillon égyptien, dessin d’un œil dont la pupille renferme une pierre maudite. Plus tard, lors des « voyages » effectués par les deux enfants, Tommy, le petit frère, rapportera avec lui une statuette : celle d’Anubis, évidemment ! Le film contient tout un discours sur la spiritualité des objets, via notamment le personnage d’Adrian Mercato, antiquaire adepte du paranormal et vecteur principal de tous les prérequis « fulciens » qui auront eu du mal à s’imposer ailleurs dans le récit (il est taxidermiste, trouve ses réponses dans un grimoire, et c’est par lui que l’excès gore trouvera finalement son chemin). Les objets transmettent le Mal – oui, mais peut-être pas seulement : ce n’est pas la première fois que le motif de l’œil (et, partant de là, celui de la cécité) a une importance capitale chez le réalisateur mais la façon troublante dont tel personnage perd puis retrouve ici la vue tend à rendre les frontières plus poreuses qu’à l’accoutumée : y’a-t-il en jeu, invisibles, secrètes, plus discrètes que l’emprise mortelle d’Abnubenor, des puissances « positives » qui interviennent ici et là ? Le « Mal » est-il au fond une notion trop simpliste, trop humaine, imparfaite pour qualifier les puissances qui se déchaînent…? La question se pose.

Plus que de l’Infernal, Manhattan Baby est un film de la Révélation – pas celle du Nouveau Testament, dont le cinéaste semble justement vouloir se débarrasser une fois pour toutes après le désespoir chronique de son Éventreur de New York (le médaillon remplace littéralement – c’est dit dans le film – la croix autour du cou de Susie ; la Possession, dérivée de L’Exorciste, est bien de mise pour affirmer la réalité de l’Âme, mais dépouillée des bondieuseries du film de Friedkin – il s’agit d’une âme matérielle, autant que les talismans qui la capturent). C’est une Révélation plus littérale qu’ébauche le cinéaste : celle d’un monde sous un autre qui demande à se faire entrevoir. Lorsqu’un polaroïd apparemment raté est abandonné sur la pelouse d’un parc, Fulci laisse tout le temps d’un long plan fixe à cette « révélation » pour s’opérer : révélation de l’image qui s’imprime et qui se complète devant nos yeux. Plus tard une radiographie de Susie révélera dans la même optique, et sous les yeux du chirurgien joué par Lucio Fulci lui-même, ce qui se cache en elle – qu’est-ce donc que la radiographie, d’ailleurs, cette technique qui permet de « passer au travers » du corps pour en révéler l’intérieur invisible à l’oeil nu…? La science et l’occulte ne s’opposent plus dans Manhattan Baby. Ils participent d’une même magie à double-fond.

C’est peut-être ici qu’interviennent les enfants diaboliques ou clairvoyants, et le sens de leur importance accrue : ils incarnent une ubiquité perdue. Si le culte d’Abnubenor constitue le prolongement, ou une alternative, aux portes de l’Enfer des précédents opus, il est constamment relayé par l’univers naturel des enfants : celui du jeu. C’est le « cache-cache » avec leur baby-sitter adorée, les effets de prestidigitateur de Luke, collègue fantasque de leur maman… Autant de « portails » très sérieux vers le monde des esprits. En tapinois, Fulci s’amuse, mais ça ne l’empêche pas d’y donner foi. Comme la radio ou la photographie, le cinéma est une magie, complexe, faite de masques, de trucages, de chausse-trappes. Et dans ce film, la magie marche ! Des personnages disparaissent réellement au prétexte du jeu ; un « abracadabra ! » peut vraiment transporter quelqu’un sur les dunes d’un désert lointain – mais à quel prix ! La croyance dans l’univers du jeu connecté avec l’arrière-monde est bien réelle. Le jeu ne laisse certes pas les enfants indemnes… mais il tue les adultes ! Un plan extravagant (dont seuls un Fulci, un Dario Argento, ont le secret) montre une ribambelle ininterrompue de jouets peuplant l’escalier de l’appartement, dans un lent travelling circulaire qui perd les deux parents à un bout de la chaîne pour les récupérer à l’autre : aucun discours narratif dans ce geste ; juste un propos abstrait ayant à voir avec la poétique du jeu, comme portail ou comme rempart. Il y a toujours chez Fulci une poétique de la mise en scène pure, infiniment belle et aucunement gratuite – d’ailleurs qui s’y frotte s’y piquera sûrement à vouloir démêler ce qui est de l’ordre du « justifié » ou du « gratuit » en poésie ! Loin de brosser le portrait d’un Fulci fatigué, en fin de parcours créatif, remarquons plutôt qu’il a réalisé ses œuvres les plus folles, les plus libres, les plus juvéniles (dont celle-ci) à cinquante ans passés pour ne plus jamais s’arrêter. Et le respect que nous lui devons oblige à parler de lui au présent – car, comme le clame un personnage de Manhattan Baby aux portes de la mort : « Mon âme est immortelle, Abnubenor ! ».

Image

Comme toujours avec Le Chat Qui Fume, valeur sûre entre toutes, nous héritons d’une copie parfaitement vintage : impeccable dans sa restitution, nettoyée de toutes les scories qui viennent salir la pellicule avec le temps, mais ne cherchant jamais à dénaturer les images en « rattrapant » le grain, la colorimétrie d’origine, voire quelques flous. De quoi faire honneur à la photographie éthérée et de Guglielmo Mancori. On a moins le sentiment de redécouvrir l’œuvre que de remonter le temps vers 1982 – et c’est très bien comme ça !

Son

La bande-son des films de Fulci fait souvent l’objet d’un traitement peu orthodoxe, que l’on peut comparer avec les propositions de Tsukamoto Shin’ya : peu chargée en ambiances naturalistes, elle désarçonne par ses juxtapositions d’effets sonores sur-mixés, de musiques mises au premier plan et de dialogues artificialisés (post-synchronisation, échos excessifs, beaucoup de voix off…). Son impact est ici fort bien rendu par un volume poussé – mais jamais confus ou saturé – et une piste très propre qui rend tout son impact aux cris, aux chuchotements, aux battements d’ailes, aux cages d’ascenseur capricieuses et à la musique de Fabio Frizzi. Play it loud ! On ne saurait conseiller la version française, pour des questions de traduction surtout, mais son mixage généralement moins dynamique n’est pas catastrophique dans le cas présent.

Interactivité

Une unique interview vient rejoindre toutes celles, déjà proposées ailleurs, de différents collaborateurs de Fulci partageant des souvenirs très disparates. Ici c’est Cinzia De Ponti (Miss Italie 1979, l’une des victimes de L’Éventreur de New York avant d’incarner Jamie Lee, la baby-sitter de Manhattan Baby) qui nous parle de sa rencontre avec le réalisateur, de son expérience auprès des jeunes comédiens Brigitta Boccoli et Giovanni Frezza qui furent ses principaux partenaires de jeu, et complète encore un peu le vaste et contradictoire puzzle « Fulci » en faisant part de son ressenti sur l’homme et sur l’artiste.

Mais surtout, plat de résistance qui fait l’objet d’une édition aussi vendue séparement : Fulci for Fake, un objet trop particulier sans doute pour espérer faire l’unanimité, mais qui déroule sur une heure trente, et par l’intermédiaire d’une grosse dizaine d’intervenants (les deux filles de Fulci et plusieurs de ses proches, ainsi que Davide Pulici – critique et documentariste), la vie personnelle et professionnelle de ce personnage hors-normes. Le titre fait bien sûr référence à F for Fake, documentaire conçu et présenté par un Orson Welles plus malicieux que jamais, consacré aux contrefaçons, à la fraude et au mensonge. L’allusion n’est pas seulement illustrative : prenant le prétexte factice d’un biopic où Fulci serait incarné par le comédien Nicola Nocella, le film postule, du début à la fin, l’impossibilité de saisir l’essence du cinéaste, passant de la fiction pure aux interviews les plus conventionnelles et brouillant les frontières avec bonheur. Le corps de Nocella est convoqué à plus d’un titre : il donne chair à un fantôme dans des séquences trop peu nombreuses peut-être, mais plus fascinantes les unes que les autres ; il mène (réellement ou pas…?) les entretiens filmés ; il nous guide, façon Welles – chapeau et pardessus compris – en plusieurs lieux déserts et nous invite à la méditation. L’œuvre est étrange et ambiguë, mais ne perd jamais l’essentiel de vue : Fulci en reste le héros. Les longues interventions de sa fille Camilla, rarissimes par le passé, n’en sont pas le moindre atout. Décédée avant même la fin du montage, le film lui est très justement dédié. Espérons que Dario Argento Panico, dernier documentaire en date de Scafidi, contienne autant de jus que celui-ci et offre une aventure aussi bizarre.

Liste des bonus

Mourir deux fois à New York : entretien avec Cinzia De Ponti (11′), Fulci for Fake : documentaire de Simone Scafidi (91′), bande-annonce.