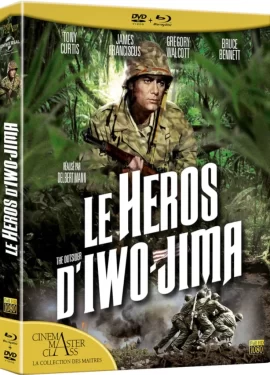

LE HÉROS D’IWO JIMA

The Outsider – Etats-Unis – 1961

Support : Bluray & DVD

Genre : Guerre

Réalisateur : Delbert Mann

Acteurs : Tony Curtis, James Franciscus, Gregory Walcott, Edmund Hashim…

Musique : Leonard Rosenman

Image : 1.66 16/9

Son : Anglais DTS HD Master Audio 2.0 Mono

Sous-titres : Français

Durée : 108 minutes

Editeur : Éléphant Films

Date de sortie : 26 janvier 2021

LE PITCH

L’histoire de Ira Hayes, jeune Pima partant de sa réserve contre l’avis de sa famille pour s’enrôler dans le corps des marines en pleine seconde guerre mondiale, plantant avec ses camarades le fameux drapeau américain immortalisé par la photo de Joe Rosenthal sur l’île d’Iwo Jima, puis rapatrié dans son pays à des fins de propagande avant de sombrer dans l’alcool et la dépression.

Dans l’ombre des bannières

Excellent cinéaste dont la carrière sur grand écran aura duré à peine deux décennies pour l’essentiel, et qui aura principalement construit sa vie professionnelle à la télévision pour des séries ou des téléfilms, Delbert Mann ne récoltera jamais les lauriers de son Héros d’Iwo Jima, film ignoré à l’époque et oublié depuis lors, qui aura pourtant sous-tendu quelques chefs d’œuvre à venir !

Plus de quarante ans avant le Windtalkers de John Woo, un amérindien explique que l’armée a voulu regrouper tous les « indiens » engagés afin de les faire communiquer entre eux par un code fondé sur leur langue, inviolable par l’armée ennemie – oubliant qu’un Pima et un Cherokee seraient déjà incapables de se comprendre entre eux ! Un sergent-instructeur braillard forme ses jeunes recrues en passant par toutes les phases d’entraînement en vigueur plus de vingt ans avant la popularisation de ce motif par Officier et gentleman, puis sa canonisation par Full Metal Jacket et, beaucoup plus tard encore, son expression la plus satirique par Paul Verhoeven dans le mémorable Starship Troopers. Trente-sept ans avant Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg un vétéran, rescapé du front dans des conditions qui forcent sa culpabilité, se tient devant un monument funéraire dédié à ses camarades en se demandant s’il saura mériter de leur avoir survécu. Et – c’est le plus évident – nous sommes quarante-cinq ans avant le Flags of our Fathers de Clint Eastwood, et déjà l’on tente de décrypter ce qui se cache derrière la propagande de cette fameuse photographie du lever de drapeau à Iwo Jima, à travers le personnage d’Ira Hayes, le « peau rouge » du groupe, l’outsider, le laissé-pour-compte absolu devenu héros d’un jour et qui devra gérer (ou pas…) l’enchevêtrement de traumatismes complexe lié à sa condition. Tout un programme, donc !

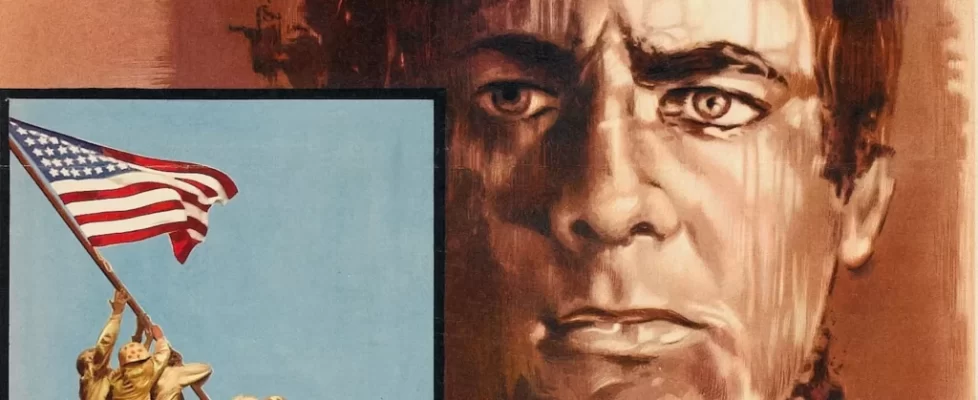

Le terme « outsider » – snobé sans vergogne par le titre français, ce ne sera jamais que la millième fois ! – n’est pas ici à prendre à la légère : en décalage avec sa famille qui lui reproche de trahir implicitement son peuple en allant se battre aux côtés des blancs, Ira Hayes devient outsider parmi les siens. Unique amérindien de sa section parmi les recrues blanches, il est de fait l’outsider de l’armée dans laquelle il s’est pourtant engagé de son plein gré. Extirpé du théâtre des opérations juste après le départ brutal de son seul véritable ami (le film n’est évidemment jamais explicite sur ce point, mais il laisse la porte grande ouverte aux spéculations quant à la relation ambiguë que cultivaient les deux personnages), plus seul et mal à l’aise que jamais lorsqu’on lui ordonne de servir son pays par le biais d’une campagne publicitaire plutôt que par les armes, Hayes devient enfin l’outsider sur sa propre terre natale, à laquelle il n’appartient plus vraiment depuis l’expérience du front. Dans ses moindres recoins, le film de Mann est l’expression d’un étouffement à ciel ouvert, de l’isolement irrémédiable et absolu auquel est acculé peu à peu un jeune idéaliste plein de bonne volonté, mais dont le monde entier finira par se détourner plus ou moins poliment. La réussite en est d’autant plus forte que toutes les facettes de ce destin tragique y sont intelligemment explorées tour à tour – jusqu’au paradoxe qui consiste à couper un individu de son propre pays en le plaçant précisément dans la lumière, sous le feu des projecteurs, faisant virtuellement de lui l’exemple à suivre, l’ami de tous, le symbole canonique, écrasant d’un tel poids son être de chair et de sang qu’il perd son droit à l’existence en même temps qu’il gagne (arbitrairement !) ses galons de légende.

Généalogie de la légende

La légende, à chaud, est figée. Elle n’a pas mission d’objectivité mais répond uniquement à un besoin ; elle a une fonction. On peut ajuster ou remettre en question l’écriture de l’Histoire ; pas celle de la légende. Les faits ; pas le symbole. Ce dernier n’obtient sa plasticité que bien plus tard, au gré des évolutions dans les mentalités d’une société, et uniquement en prenant du recul sur le besoin auquel elle répondait. On se verra obligé, encore et toujours, d’en repasser par John Ford lorsqu’il s’agira d’interroger le processus narratif et les enjeux fondamentaux de The Outsider : l’œuvre s’affirme en effet comme l’une des nombreuses ramifications de l’arbre généalogique au sommet duquel on trouve le cinéaste américain le plus important de sa génération. L’introduction du film, sa manière de présenter aussi brièvement que subtilement le jeune Hayes, sa famille, la réserve Pima et l’état des rapports entre amérindiens et américains, use et abuse de la manière Ford. Conversation à bâtons rompus lors d’une traversée de désert vers le foyer (où la voiture remplace le cheval), puis scène de repas devant la maison, perdue au milieu de nulle part, durant laquelle s’énoncent ou se devinent les points de vue de chacun des personnages sur leur histoire, leur situation et, entre les lignes, le choix futur du jeune fils. Le rapport de l’individu à la grande Histoire, de cette dernière à la Légende, et de celle-ci au spectacle populaire qu’est le cinéma – soit la grande question de toute la carrière de Ford – est également au cœur du curieux parcours d’Ira Hayes, chacune de ses expériences apportant sa pierre au sujet. De fait, ce n’est pas un hasard si ce Héros d’Iwo Jima, tièdement accueilli à sa sortie et très mal servi depuis par la postérité, essaime malgré tout, de façon frappante, chez le Spielberg et le Clint Eastwood de la maturité : deux des réalisateurs les plus « fordiens » de leurs générations respectives.

Mais si le film de Delbert Mann contient, dans sa forme la plus brillante, la passion hollywoodienne pour la représentation de l’Histoire américaine, il en assume également la part la plus complexe voire – avec nos yeux d’européens – problématique : certes il renverse la vapeur en appliquant aux Indiens des codes jusqu’ici attribués aux colons blancs dans l’imaginaire westernien ; toutefois il prend ainsi le risque d’assimiler purement et simplement une culture à l’autre sans en respecter les spécificités, d’autant que l’acteur choisi pour interpréter Ira Hayes n’est autre que Tony Curtis, formidable comédien, mais très loin – même avec l’effort de maquillage – des caractéristiques physiques que l’on pourrait attendre d’un Pima pure souche ! L’époque était déjà au basculement des mentalités ; pas encore aux conséquences ultimes de celui-ci. Adam Beach, comédien à moitié amérindien, deviendra dans les années 2000 l’incarnation de la participation de ce peuple à la seconde guerre mondiale chez John Woo puis Clint Eastwood. En 1961 c’est encore très prématuré pour diverses raisons et, relégués à quelques rôles de second plan, les Natifs sont encore très loin de pouvoir figurer en tête d’affiche. Certains y verront forcément une invisibilisation, une hégémonie du WASP jusque dans les sujets qui ne le concernent pas directement, typique des USA et traditionnellement critiquée par chez nous. C’est pourtant là un aspect fascinant et paradoxal de l’industrie hollywoodienne classique, qui possède cette capacité à se saisir immédiatement de la grande Histoire pour y infuser du sens, quitte à le faire dans une forme boiteuse, pas encore mature, du moment qu’elle sait se montrer spectaculaire et cathartique. Parce qu’il est le seul à vouloir autre chose que le symbole, Ira Hayes est condamné d’avance. Son discours, ses aspirations, personne ne veut les entendre. Ça n’intéresse que lui. En forçant l’identification du public américain à une famille d’amérindiens Pimas, en donnant à son héros la figure de Tony Curtis, le film entreprend d’impliquer tous ses spectateurs à une histoire, un « héros », une tragédie, déjà assez étrangers à ses préoccupations premières au tournant des années 1960. Il le fait au prix de compromis, d’artifices, de distorsions – bref, d’une construction légendaire qui sera toujours tôt ou tard remise en cause mais qui, sur le moment, semble plus propre à susciter empathie, émotion et à réfléchir sur un certain nombre de questions assez fondamentales pour le public-cible du moment : le public blanc, donc.

Opportunément dédié au corps des marines de l’armée américaine, Le Héros d’Iwo Jima fait exactement l’inverse d’un si grand nombre de productions mondialement célébrées qui, sous couvert de véracité historique, fait œuvre de propagande dans les grandes largeurs : semblant brosser les institutions dans le sens du poil, Delbert Mann ne cesse d’en pointer discrètement les écueils, sans jamais éclipser pour autant le drame humain, personnel, édifiant, qui constitue son véritable sujet. Pour cette raison et pour toutes celles évoquées plus haut, ce film mérite une vraie redécouverte publique, une vraie réévaluation !

Image

Assez inégal, le transfert en haute définition souffre d’une alternance plus marquée qu’à l’habitude entre plans à la netteté et au piqué irréprochables (magnifiant l’emploi souvent saisissant du gros plan par Delbert Mann), et images à la définition très médiocre qui semblent autant de balafres sur un visage magnifique. Notons toutefois – comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire – que dans le cadre du film de guerre ce problème est un peu moindre que dans n’importe quel autre genre, du fait de l’impression d’authenticité historique que crée machinalement dans notre esprit la présence d’images « brutes », moins bien dégrossies, que l’on rattache immédiatement, encore aujourd’hui, à l’esthétique du reportage.

Son

Rien de bien sensationnel en termes de profondeur (l’essentiel du film ne se passant pas directement en zone de guerre, l’impact de la bande-son n’est pas non plus outrancièrement sollicité), mais une propreté très convenable où triomphe notamment la partition puissante de Leonard Rosenman.

Interactivité

Une seule intervention, par le sympathique Laurent Aknin, qui maîtrise assez bien le sujet pour faire un état des lieux (un peu sommaire mais nécessaire) du cinéma américain des années 1960, de tous les enjeux du film de Mann dans ce contexte, et de sa relation aux films de guerre plus récents dans lesquels on en retrouvera de belles traces. Un bouquet de bandes annonces de la collection témoigne du travail d’Éléphant Films pour redonner de la visibilité aux films de guerre américains un peu oubliés de nos jours.

Liste des bonus

Le film par Laurent Aknin ; Bandes-annonces.