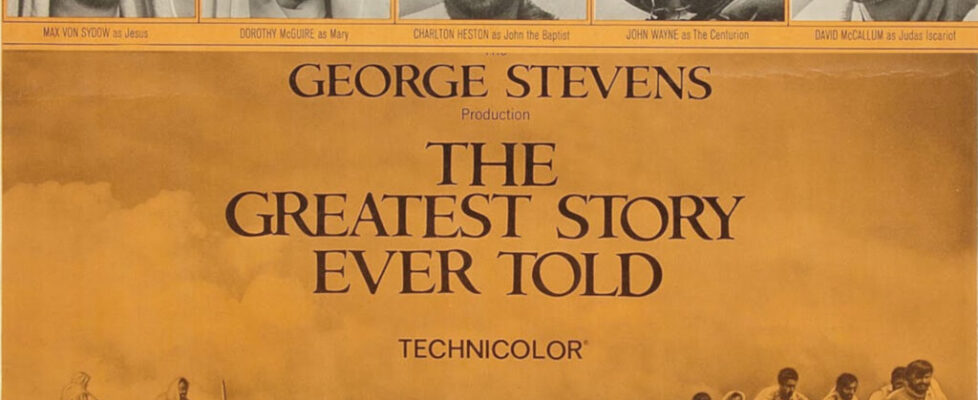

LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTÉE

The Greatest Story Ever Told – Etats-Unis – 1965

Support : Bluray & DVD

Genre : Historique, Peplum

Réalisateur : George Stevens

Acteurs : Charlton Heston, Telly Savalas, Max Von Sydow, José Ferrer, Gary Raymond

Musique : Alfred Newman

Image : 2.89 16/9

Son : Anglais DTS HD Master Audio 5.1, Français Dolby Digital 5.1

Sous-titres : Français

Durée : 199 minutes

Éditeur : ESC Distributions

Date de sortie : 7 décembre 2022

LE PITCH

L’histoire complète du Christ de la Nativité à la Résurrection. Guidés par une étoile, trois rois-mages font halte chez Hérode, roi de Judée, et prédisent la venue du Messie. Le roi, inquiet pour son trône, les fait suivre jusqu’à Bethléem et ordonne le massacre de tous les nouveaux-nés. Mais un enfant, Jésus, a survécu. À l’annonce de la mort du roi, ses parents exilés décident de revenir chez eux…

Géant

George Stevens, peut-être sans le savoir, est en fin de carrière. Il lui reste une dizaine d’années à vivre mais il ne délivrera plus que deux réalisations. La Plus grande histoire jamais contée est la première d’entre elles, son seul film de la décennie 1960 ; suivra The Only Game in Town, avec Elizabeth Taylor, en 1970. Depuis quelques années déjà, sa production s’est ralentie. Lui qui, dans les années 1930-40, sortait parfois plusieurs films par an, a vu les années 1950 altérer sa cadence. Ce sera toutefois la décennie de tous les chefs d’oeuvre, des grands films pour lesquels on se rappellera de lui. Celle d’Une Place au soleil et de Shane (L’homme des vallées perdues). Faut-il y voir un élément de réponse : l’année 1945 aura marqué un tournant dans sa vie. Comme quelques autres grands cinéastes américains de son temps (Frank Capra, John Ford, William Wyler…), Stevens s’engage dans la Seconde Guerre Mondiale et en rapporte des images. John Ford documentarise la guerre du Pacifique, Wyler celle en Europe… Stevens découvrira l’horreur des camps de concentration allemands ! Ce n’est pas lui que les révisionnistes pourront convaincre ! Il est très difficile de lire la suite de sa carrière sans garder cette expérience en tête, des déchaînements de violence sèche si particuliers qui traversent L’Homme des vallées perdues, cet étrange western-oxymore à la fois mystique et nihiliste, à son adaptation du Journal d’Anne Frank qui aborde frontalement le problème. Le très respecté George Stevens, excellent photographe et réalisateur visionnaire, devient petit à petit une machine à filmer le martyr et l’injustice des puissants qui dérèglent implacablement l’histoire humaine. Son cinéma s’indigne. Parallèlement, ses ambitions esthétiques prennent des proportions délirantes.

Déjà en 1956, il tournait Géant, sa grande fresque de plus de trois heures sur l’Amérique des cow-boys remplacée peu à peu par celle des magnats du pétrole. Renvoyant dos-à-dos la misogynie fin-de-race des premiers à la soif de l’or des seconds, il adaptait alors le roman-fleuve d’Edna Ferber et, condamnant les actions de tous ses personnages, il jetait malgré tout sur eux un œil plein de bienveillance où les notions de pardon et de rédemption s’avéraient capitales au bout du compte, donnant à son récit une vraie densité littéraire. « Géant », « La plus grande histoire jamais contée »… Même si ce sont déjà les titres des œuvres originales adaptées par Stevens, on peut dire que projetés sur l’écran de cinéma, ils annoncent la couleur ! Ils promettent tout le gigantisme que le spectacle hollywoodien est en mesure d’offrir à son public. On pense à Cecil B. DeMille, à Griffith – maintenant à James Cameron… Et le fait est qu’avec sa production au long cours, son casting hallucinant, sa batterie de compositeurs principaux et additionnels (sans compter Verdi et Haendel) et le concours de David Lean et Jean Negulesco (rien que ça !) pour suppléer à la réalisation, cette vie du Christ orchestrée par Stevens semble se montrer à la hauteur, ne pas devoir rougir face au très beau Roi des Rois de Nicholas Ray sorti quatre ans plus tôt (alors que le projet de Stevens est déjà en chantier). Filmé en Ultra Panavision 70 pour une diffusion en Cinérama (la très grosse artillerie de l’époque !), avec un premier montage dépassant les quatre heures et, après plusieurs remaniements, ramené à la version communément admise aujourd’hui de 3h19 (soit sensiblement la même durée que Géant), son film sera en effet gargantuesque, pléthorique, fulgurant… mais pas du tout de la manière dont on était en droit de l’imaginer !

La passion de Stevens

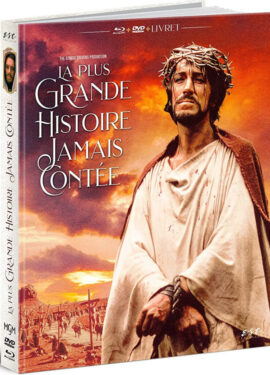

Le générique laisse présager, déjà, quelque chose de… suspect. La comparaison avec Le Roi des Rois, sorti grosso modo dans la même période, est éloquente à plus d’un titre. Dieu sait pourtant que Nicholas Ray n’est pas vraiment le prototype du cinéaste « dans la norme », toujours est-il que son film s’inscrit d’emblée dans la droite lignée des spectacles antiques et bibliques consacrés par DeMille : avec l’ampleur des intertitres dorés mimant l’opulence et la rigidité romaine, le contrepoint des cieux rosés de l’aube en arrière-plan promettant l’avènement de l’ère spirituelle, le tout dominé par les thèmes musicaux amples et tonitruants de l’éternel (et indépassable) Miklos Rozsa. Le Christ y est déjà sacralisé, son règne incontestable, sa lumière éternelle… Le choix quelque peu surprenant de Jeffrey Hunter pour l’incarner correspond malgré tout à un canon d’innocence et de beauté typiquement hollywoodienne et dès les premières séquences, c’est l’harmonie classique, avec sa tension dramatique, sa magnificence colorée, qui prédomine. Chez Stevens, au contraire, tout semble pris à contre-pied, ou plutôt se tient sur un fil, entre folie des grandeurs et sage recueillement : la partition d’Alfred Newman, dantesque à sa manière, est tout le contraire des scansions cuivrées de Rozsa, optant pour la lenteur méditative de la Révélation, la contrition pour les souffrances humaines, de sensibilité plus juive que vaticane, et dont les premières notes rappellent le célèbre adagio pour cordes de Samuel Barber. Le Christ prend les traits de Max Von Sydow, comédien suédois directement importé du cinéma de Bergman – soit l’exact inverse de la séduction hollywoodienne : une culture du statisme et de l’introspection. Et l’évocation de la conquête romaine de la Judée prend la forme de persécutions et de défilés de soldats et de prisonniers qui ne peuvent qu’activer le souvenir de l’Holocauste, suscitant un effroi glacial plus qu’une pitié encouragée par l’appareil esthétique.

À côté de ça, Stevens convoque dans sa grande œuvre schizophrène les atours du western, filmant ses extérieurs dans l’Utah, l’Arizona, dans la (très opportune) « Death Valley » et à Pyramide Lake, où les déambulations de Jésus et de ses apôtres font penser à Monument Valley cadrée par John Ford et photographiée avec l’aridité d’Anthony Mann ! Il s’ajoint les services de Sidney Poitier, John Wayne, Shelley Winters, pour assurer… des rôles de figuration ! Apparitions pleines de sens au demeurant, dans la logique progressiste à peine déguisée du réalisateur : qui d’autre que Poitier, symbole des luttes antiracistes notamment dans La Chaîne et bientôt à nouveau dans Devine qui vient dîner ? (les deux réalisés par le même Stanley Kramer), pour incarner Simon de Cyrène, l’homme qui aida Jésus à porter sa croix jusqu’au Golgotha ?… Quel meilleur choix que le « Duke » pour incarner le centurion romain de la Passion, symbole de l’oppression conquérante qui ratifiera malgré tout, d’une voix traînante, la vérité du Christ comme fils de Dieu ?… Les moyens y sont, l’écrin fait miroiter son contenu, et dans un geste profondément démiurgique Stevens affiche son nom en gros caractères au-dessus du titre, dévoile dans son générique un vrai programme opératique en actes et chapitres, reconstitue une fresque façon chapelle Sixtine de l’Ascension du Christ arborant le visage de Sydow (!) et, tel un Stanley Kubrick en mode lyrique – et contre l’avis de son compositeur -, préfère utiliser le répertoire classique pour les deux résurrections (celle de Lazare et celle de Jésus), tout cela comme pour inscrire sa démarche personnelle, au même niveau, dans la grande histoire des illustrations les plus prestigieuses du Nouveau Testament.

La Parole et l’icone

Et pourtant, malgré tout, c’est à un spectacle profondément anti-spectaculaire que l’on assiste, moins sidérés par les émotions fortes que par celles, plus cérébrales et plus profondes, qui s’insinuent au gré d’une mise en scène posée, économe et précise. Lorsqu’on pense au faste du Cinérama des années 1960, on se remémore généralement les cavalcades trépidantes et les plans d’une puissance picturale immédiate d’un Henry Hathaway pour La Conquête de l’Ouest, embrassant le projet immersif et grandiose du support malgré les menus artifices qui consistent, par exemple, à n’englober la plupart du temps l’action que sur la partie centrale de l’écran, laissant les deux autres tiers du scope à des mouvements annexes. On retrouve un peu de cette artificialité ici, mais strictement rien de l’efficacité primale du célèbre western polyphonique. Les compositions plus libres de Stevens sont globalement dominées par une lenteur des mouvements, un goût de la contemplation, et des sources lumineuses vacillantes – celles des bougies, des torches, d’un soleil rarement au zénith, interdisant le déploiement chatoyant des couleurs. Nicholas Ray filmait le luxe des officiers romains et d’Hérode Antipas ; chez Stevens les demeures des puissants ne sont que grands espaces minéraux au crépuscule et galeries sombres, vides, dépouillées, dénuées de chaleur humaine. Les tentations du diable, voix-off et mirages photographiques chez Ray, qui deviendront psychose pyrotechnique chez Martin Scorsese, se bornent ici à une conversation nocturne entre Sydow et un Donald Pleasence malicieux à la lueur d’un feu – credo d’un film qui fait autant confiance à la puissance d’évocation du cinéma qu’au pouvoir d’abstraction et à la sensibilité subtile de ses spectateurs.

L’équilibre est ardu et assez inédit ; il porte en lui-même sa grandeur. La confrontation de deux stars suffit à le résumer : le cinéaste reprend à son compte (une fois n’est pas coutume) la proposition de Nicholas Ray d’un Jean Baptiste rustique, portant barbe hirsute et peaux de bêtes mais – concession à la tradition du genre – lui donne une autorité et une sauvagerie requinquées sous les traits de Charlton Heston qui a déjà dominé Ben-Hur et Les Dix Commandements ! Face à Max Von Sydow, cette force de la nature semble comme s’incliner devant la force tranquille du comédien du Septième Sceau. Moins grand que lui, moins placide, moins hypnotique, l’autorité du sauvage truculent passe la main. La séquence du baptême, avec ses formidables gros plans, est saisissante. Sur la base de ce rôle, qui peut aussi bien sublimer une plomber une carrière, Max Von Sydow passera peu à peu du statut d’acteur intellectuel européen à comédien de prestige dans des productions d’envergure (et de qualités très disparates) auxquelles il apportera toujours comme une caution de noblesse (L’Exorciste, Jamais Plus Jamais, Judge Dredd, Flash Gordon), tout en suivant parallèlement un parcours ambitieux en Amérique et en Europe. Choix d’abord jugé hasardeux, il personnifia le Christ comme personne, et sa prestation combinée à la profondeur de la mise en scène de Stevens est proprement dévastatrice quoique souterraine, moins comparable à un feu d’artifice qu’à un tremblement de terre. Il suffit de repenser, pour s’en convaincre, à la séquence hallucinante de la résurrection de Lazare, qui atteint des sommets inégalés – même par Stevens lui-même : on pense pêle-mêle à Pasolini, Kubrick, Antonioni, et au sens du sacré (dépouillé de christianisme) de deux films postérieurs qui doivent énormément à la beauté sèche, hiératique de celui-ci : le Dune de David Lynch et le Conan Le Barbare de John Milius – dans lesquels on retrouvera, sans grande surprise… Max Von Sydow !

Image

Respectueuse du format, globalement propre et dénuée d’impuretés, se serait toutefois mentir que de juger la copie proposée ici pleinement satisfaisante : définition inégale, ajustements numériques qui, sans trop entamer la profondeur des noirs, font très mauvais ménage avec la photographie ténébreuse du film qui multiplie les contre-jours et les zones d’ombre… tout cela rend le master indigne d’un film originellement projeté en 70mm, surtout à l’ère du 4k et de l’UHD. Malheureusement c’est encore le seul à disposition ! La formidable scène de la crucifixion, pour ne citer qu’elle, méritait tellement mieux ! On s’en contentera donc en admirant les compositions subtiles de Stevens et de ses directeurs photo, et en laissant de côté, autant que faire se peut, le laxisme du traitement actuel.

Son

De ce côté-là, pas grand-chose à reprocher : les pistes sont propres et dynamiques, ce qui est fort bien venu étant donné la finesse du travail et le poids des silences dans le film. On privilégiera évidemment la version originale, non pas pour les raisons habituelles de qualité du mixage (les deux sont ici impeccables) mais parce que, toute estimable que soit la version française (avec les grands doubleurs d’une ère bénie), elle se montre malgré tout moins performante à reproduire le côté forcément sentencieux des dialogues, sans en faire trop ou pas assez.

Interactivité

Deux modules sont proposés en complément du film. Il s’agit de deux interventions face caméra. D’abord une dissertation de Claude Aziza sur l’histoire des représentations de Jésus au cinéma, rappelant les grandes périodes et les films canoniques, développant les spécificités de La plus grande histoire jamais contée par rapport aux autres versions. Parfois un peu simpliste sur le strict plan cinématographique, ses réflexions érudites trouvent leur principal intérêt dans les explications qu’il donne du traitement narratif (plus ou moins fidèle) des évangiles.

Et puis, une interview du père Schubert portant un regard strictement catholique sur tous les partis pris du film – et là les choses se gâtent un peu… Si l’on ne peut faire fi de certains éléments très bien perçus dans son discours (il identifie parfaitement l’importance de l’horreur des camps et de la Guerre Froide dans le cinéma de cette époque et, dans le film lui-même, les irruptions passagères de l’Ancien Testament dans la peinture du Nouveau) ni de ce que l’on peut tirer d’un commentaire sur les distorsions minuscules qu’opère une œuvre par rapport à son référent de départ, on est tout de même en droit de rester circonspect quant à cette tendance critique partisane (qu’elle soit religieuse ou autre, d’ailleurs) consistant, avec une condescendance assez agaçante, à distribuer bons points ou mauvais points à un film donné, sur le seul critère de sa plus ou moins grande adéquation avec une idéologie (et sur cette question, nous en aurions autant avec les dignitaires religieux face à Benedetta qu’avec les militantes féministes face à James Bond) : si le film suit scrupuleusement les évangiles, alors c’est un bon film ; s’il le fait moins, alors on assène, comme un raccourci, que c’est le film qui n’a pas compris l’évangile et que donc, sa qualité laisse à désirer. Prééminence d’une valeur sur une autre – pas forcément la plus heureuse… Présupposition, ici, du fait que le travail de Stevens doit, de toute façon, servir le discours religieux – et non développer le sien propre.

Le choix de donner la parole à un « homme de dieu » concernant une vie du Christ a donc la sournoiserie latente de son évidence de surface, et Dominic Schubert, s’il peut se montrer très intéressant et légitime à un certain niveau, l’est beaucoup moins sur d’autres, jusqu’à s’embourber quelquefois dans une critique peu sagace du marxisme ou une défense douteuse du bien-fondé de faire jouer Jésus – palestinien – par un acteur nordique. Les erreurs qu’il impute au film risquent donc fort d’être plutôt les siennes, et en disent davantage sur lui, malheureusement, que sur son objet d’étude. En tant que bonus annexe noyé dans un faisceau de points de vue, la chose aurait sa pertinence. Ici, le défaut d’interviews qui s’en tiendraient à analyser le langage, la mise en scène du film et, partant, son discours propre, rend ce coup de projecteur un peu dérangeant – au corps défendant de l’intervenant. L’analyse strictement cinématographique, pour un film si riche et si complexe, brille trop par son absence…

Liste des bonus

« Les Jésus au cinéma » par Claude Aziza (24′) ; entretien avec Dominic Schubert, père catholique (29′) ; film-annonce (version originale).