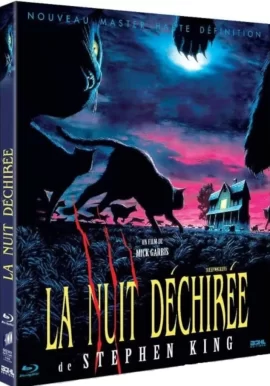

LA NUIT DÉCHIRÉE

Sleepwalkers – Etats-Unis – 1992

Support : Bluray

Genre : Horreur

Réalisateur : Mick Garris

Acteurs : Mädchen Amick, Brian Krause, Alice Kridge, Jim Haynie, Cindy Pickett, Ron Perlman…

Musique : Nicholas Pike

Image : 1.85 16/9

Son : Anglais, Français DTS HD Master Audio 2.0

Sous-titres : Français

Durée : 89 minutes

Editeur : BQHL Éditions

Date de sortie : 24 février 2021

LE PITCH

Bodega Bay, Californie. Le cadavre exsangue d’une petite fille est découvert par la police locale à l’intérieur d’une maison où ont été pendus et mutilés des dizaines de chats, et dont les propriétaires – une femme et son fils – se sont volatilisés. Plus tard, le jeune Charles Brady et sa mère Mary emménagent dans la petite bourgade de Travis, Indiana…

La Folle journée de Charles Brady

Compagnon de route récurrent de Stephen King sur le terrain de la fiction télévisée (Le Fléau, Shining, Désolation…), Mick Garris a également mis en images La Nuit Déchirée et Riding The Bullet d’après le même auteur. Il s’agit pour le moment de ses deux seuls films de cinéma après le drolatique Critters 2.

On lit souvent ici et là, afin de lui faire un surcroît de publicité, que La Nuit Déchirée est le premier script de Stephen King pour le grand écran qui ne découle pas de sa propre littérature – c’est oublier un peu vite le Creepshow de George A. Romero, mais passons. Ce n’est surtout pas son récit le plus brillant, et on imagine difficilement de le voir transcendé par un réalisateur de la trempe de Mick Garris, qui n’a jamais été ce qu’on pourrait appeler un cinéaste visionnaire. Contrairement à Carpenter, De Palma, Kubrick et quelques autres qui ont très largement contribué à la propagation du mythe King et ont porté ses histoires d’épouvante vers des sommets esthétiques, Garris serait plutôt celui qui, sur le tard, une fois ledit mythe établi, en a profité comme d’un tremplin pour installer son nom au panthéon de l’horreur à défaut de se démarquer par une maîtrise époustouflante et un style reconnaissable. Néanmoins ce Sleepwalkers – retenons, comme d’habitude, le titre original plus adéquat – est intéressant à plusieurs titres : d’abord, s’il est très anecdotique dans la carrière foisonnante de King, il est peut-être le chef d’œuvre de celle de Garris. Ensuite il représente l’une de ces petites alternatives modernes et savoureuses à la figure classique du vampire – notamment par le truchement des codes du teen movie et de la rom com dans la première partie du métrage. Enfin il est le témoin, et même l’un des exemples parfaits, d’une fin de cycle du cinéma horrifique dont l’artisanat périclite au début des années 1990 pour faire place à un nouveau type de productions.

L’ancrage du récit dans un univers adolescent (même si les deux acteurs principaux avaient la vingtaine passée au moment du tournage) n’est pas surprenant de la part de King ; sans doute est-ce même devenu instinctif chez lui : tout un pan de son écriture se consacre à la façon dont les enfants de l’Amérique parviennent à grandir, à se construire (ou pas…) dans cette société. Les rapports parentaux contrariés, les rivalités entre jeunes gens, la psychologie ambiguë de professeurs qui représentent l’autorité d’une norme cachant souvent les pires obscénités… tout cela peuple depuis toujours l’imaginaire de l’auteur. Dans le film, ce pan thématique prend la forme d’un lycée apparemment sans histoires, d’une amourette lambda entre une première de la classe vaguement prude et un jeune homme se nourrissant précisément, de par sa condition de « sleepwalker » (littéralement « somnambule »), du souffle de vie des jeunes vierges, et d’un prof de lettres irascible interprété par le regretté Glenn Shadix (l’inoubliable Otho de Beetlejuice) qui, le premier, grippera la mécanique et permettra à l’intrigue de prendre la direction de l’horreur pure. Avant cela, Mick Garris saisit l’occasion fournie par King de s’amuser un peu avec les canons de la chronique adolescente initiée par John Hughes : conversations de couloirs entre copines, joutes entre élèves et enseignant (avec dessins cochons punis à coups de règle sur les doigts), séductrice qui planque les sous-vêtements éparpillés dans sa chambre au fur et à mesure que son futur boyfriend évolue dans la pièce, poursuites dans la campagne en grosse cylindrée grâce à laquelle on sème les voitures de police… Tous ces petits motifs instaurent une légèreté de ton qui ne demande qu’à basculer dans la comédie pure, offrant aux spectateurs un climat plutôt confortable s’il n’y avait, d’une part, le traitement vaporeux de la bande sonore et musicale (en coupant le son, on a parfois réellement l’impression de s’être égaré du côté de Breakfast Club) et, d’autre part, le contrepoint de la mère de Charles et de son habitat crépusculaire dont le jardin se fait peu à peu envahir par des chats errants.

Le crépuscule des somnembules

C’est finalement assez tard, lors d’une séquence champêtre dans un vieux cimetière et après quelques petits préliminaires, que l’épouvante prend définitivement le pas sur le reste. Cette mémorable séquence de « bascule » est l’une des plus bizarres et réussies du film ; elle voit s’entrechoquer frontalement les saillies comiques les plus improbables et le gore le moins équivoque pour un résultat malsain au possible, et fait véritablement office d’auto-tamponneuse émotionnelle. C’est peu de temps après ce moment qu’a lieu la fameuse succession de caméos loufoque réunissant, dans le même plan, Stephen King, Tobe Hooper et Clive Barker sur une scène de crime – procédé qui peut d’abord paraître gratuit mais qui vient affirmer avec force dans quel univers on se trouve : de même que les deux acteurs qui interprètent les parents de Tanya / Madchën Amick auront pu être identifiés, un peu plus tôt, comme étant également les parents de Matthew Broderick dans La Folle Journée de Ferris Bueller (attestant d’une filiation consciente au cinéma de John Hughes), les grands noms de l’horreur qui apparaissent successivement préviennent à leur tour que désormais, le ton a changé. Un autre double-caméo, un peu plus tard – celui de Joe Dante et John Landis, deux cinéastes souvent associés notamment pour leur façon de mêler épouvante et comédie –, finira d’enfoncer le clou. Tous ces noms, à vrai dire, font état du carnet d’adresses de Mick Garris mais placent également au-dessus de sa tête une paternité écrasante à l’intérieur d’un film qui, soyons clairs, n’est ni Massacre à la Tronçonneuse, ni Hellraiser, ni Le Loup-Garou de Londres. Leur autre fonction est tout de même célébrer ce que le genre aura donné de meilleur pendant la décennie précédente, comme si Garris sentait que l’âge d’or touche à sa fin.

Sleepwalkers correspond en effet, par sa patine, au visage un peu difforme d’un artisanat en pleine mutation qui va vers sa disparition. Le manque d’ambition dans les éléments narratifs du script (peu de décors, peu de personnages, peu de péripéties, temporalité courte) est compensé par une folie jusqu’au-boutiste qui fleure la surenchère décadente (on troue la peau avec à peu près tout ce qu’on trouve, jusqu’à l’épi de maïs posé sur le plan de travail de la cuisine !) et des spécificités inhabituelles dans les pouvoirs de Mary et Charles Brady : ils ont par exemple la capacité de changer de forme et de se rendre invisibles. Pour donner corps à ces pouvoirs, on commence à trouver dans le film de nombreuses traces d’effets spéciaux numériques qui tendront à se démocratiser dans les années à venir et sonneront le glas du fantastique craspec. Combinée à des prothèses et des maquillages réjouissants mais déjà moins inventifs que par le passé, la technologie informatique (dont l’économie fragile du cinéma d’horreur obtient des résultats cent fois moins bons que ceux d’un Jurassic Park) fait apparaître devant nos yeux la fin d’un monde. Viendront bientôt Freddy sort de la nuit de Wes Craven, Le Maître des Illusions de Barker ou encore Le Syndrome de Stendhal de Dario Argento, émaillés d’effets numériques qui, aujourd’hui, font encore grincer les dents des spectateurs qui sentaient fondre, alors, le règne des Rob Bottin et des Tom Savini… Peut-être se sentaient-ils assez proches de ces « sleepwalkers » démunis, promis à disparaître comme tous ceux de leur espèce, prêts à tous les compromis contre-nature pour que cela n’arrive que le plus tard possible – et dont Mick Garris prend le temps, malgré la menace qu’ils représentent, de nous faire partager la rage et le désespoir.

Exercice de funambule trop mésestimé en son temps, La Nuit Déchirée est typiquement ce que des artisans passionnés parvenaient encore à fournir au début des années 1990, en soufflant sur les braises d’un genre au bord de l’étouffement. Avec son final empreint d’une mélancolie très poétique (qui doit énormément à celui du Phenomena d’Argento – et au cinéma du maître italien en général), le film s’achève sur une note grave dont l’écho vibre toujours après bientôt vingt ans. Dans le cinéma où Charles et Tanya font connaissance, l’affiche d’un film d’horreur fictif représentant le tableau d’Edvard Munch intitulé Le Cri apparaît à plusieurs reprises. Son titre : SCREAM DREAMS ! On aura reconnu à coup sûr l’origine de ce qui, quatre ans plus tard, passera pour le nouveau modèle de l’horreur moderne et fera recette en évacuant toute velléité fantastique, récupérant les bases simples du slasher. Un célèbre film qui multipliera explicitement les références prestigieuses et ne fera jamais état de l’ascendance – sans doute moins clinquante – du Sleepwalkers de Mick Garris mais qui, comme tout prétendu renouveau, s’est bel et bien bâti sur les solides ruines de ce qui l’avait immédiatement précédé.

Image

Tirée d’un nouveau master HD, la copie du film n’accuse aucun défaut particulier, souligne joliment la photographie chaude et léchée de Rodney Charters et donne même une idée assez exacte de ce que pouvait être le look de l’horreur nineties. On s’y croirait revenu !

Son

Dynamique et propre, la version originale du film restitue pleinement l’effet très immersif d’une bande-son qui repose beaucoup sur l’alternance de moments suspendus et agressifs ; les premiers caractérisés par un relatif silence, les nappes synthétiques d’Enya, les timbres cristallins de Nicholas Pike ou le célébrissime Sleep Walk de Santo & Johnny et son inoubliable pedal steel guitar ; les seconds par un mixage puissant de bruits féroces (moteurs des voitures, pénétration de divers objets inattendus dans la chair, cris, explosions, casse, etc.) et leur accompagnement par un orchestre aux sonorités stridentes et percussives. Fait rarissime : la version française offre à peu près le même relief et se montre, au niveau du doublage, tout aussi jubilatoire.

Interactivité

Comme souvent chez cet éditeur, aucun supplément sinon la bande-annonce d’époque. Prévisible mais regrettable pour un tel film sur lequel on prendrait plaisir à revenir en compagnie de ses concepteurs – d’autant que les bonus existent bel et bien !

Liste des bonus

Bande annonce.