JABBERWOCKY

Royaume-Uni – 1977

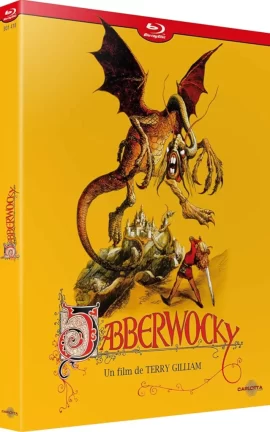

Support : Bluray

Genre : Fantastique, Conte, Comédie

Réalisateur : Terry Gilliam

Acteurs : Harry Harrison, Michael Palin, John Le Mesurier, Warren Mitchell, Deborah Fallender

Musique : Divers

Image : 1.85 16/9

Son : Anglais DTS HD Master Audio 5.1 et 1.0

Sous-titres : Français

Editeur : Carlotta Films

Date de sortie : 17 février 2021

LE PITCH

À la mort de son père, le jeune Dennis décide de tenter sa chance en ville dans l’espoir de conquérir le coeur de sa dulcinée, Griselda, restée au village. Pendant ce temps, un horrible monstre surnommé Jabberwocky fait régner la terreur, tuant et anéantissant tout sur son passage. Voyant son royaume + menacé, le roi Bruno le Contestable promet la main de sa fille à celui qui terrassera la bête…

An American in London

Première œuvre solo du plus américain des Monty Python, la fable médiévale Jabberwocky revient dans une nouvelle restauration 4k à partir du négatif original supervisée par Terry Gilliam en personne.

Pièce rapportée des États Unis, bizarrerie à l’intérieur d’une bizarrerie, Terry Gilliam intègre à la fin des années 1960 la troupe britannique des Monty Python et réalise avec eux les sketchs télévisés et longs-métrages dont on se souvient. Sa mythique carrière de réalisateur de cinéma est mondialement connue depuis 1985 avec l’immense Brazil. Suivront entre autres Les Aventures du Baron de Münchausen et L’Armée des 12 Singes. On oublie souvent qu’à l’aube des années 1980 il co-écrit et réalise Time Bandits – Bandits, bandits en français – au confluent parfait du ton absurde des Monty Python et de ses obsessions propres, avec un univers esthétique déjà caractéristique de ce qu’il développera par la suite. On oublie encore plus volontiers l’étonnant Jabberwocky, galop d’essai en solitaire dissout dans le courant des années 1970 alors que la bande de Gilliam, John Cleese, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman et Michael Palin est encore en pleine gloire et en pleine activité (leurs deux longs-métrages La Vie de Brian et Le Sens de la vie restent à inventer).

Il n’était donc pas inutile de faire ressurgir en grandes pompes, dans une nouvelle copie restaurée et sur grand écran, le premier fait d’armes d’un cinéaste qui aura fait couler beaucoup d’encre tout au long de sa carrière, des dépassements budgétaires du Baron de Münchausen jusqu’au tournage-catastrophe de L’Homme qui tua Don Quichotte (le documentaire qui en relatait les péripéties aura finalement eu beaucoup plus de succès que la version dont Gilliam accoucha finalement, dans la douleur, l’année dernière). C’est que le compromis est excessivement difficile pour le réalisateur de Las Vegas Parano dont les velléités formelles, exigeantes et loufoques, coûtent un argent que la plupart des producteurs n’investissent pas facilement dans des œuvres d’apparence aussi marginale, mais qui n’est pas pour autant enclin à y renoncer. Du reste, il ressort toujours de ces productions chaotiques une poésie très particulière. Le fait est frappant, déjà, dans son Jabberwocky situé au cœur d’un Moyen-Âge à la fois naturaliste et – comme souvent chez Gilliam – totalement fantasmé, où les séquences de dialogue et de figuration filmées « on location » presque aussi crûment que pouvaient le faire les Pythons ou plus récemment Alexandre Astier dans ses Kaamelott côtoient des visions fantasmagoriques d’une ampleur visuelle évidente, fondées sur une superbe photographie expressionniste, une étude approfondie de la profondeur de champ et des perspectives, un sens de l’exploitation du décor qui, un peu comme chez Tim Burton, trahit le passé d’illustrateur et d’animateur de Terry Gilliam.

Ainsi ce dernier parvient-il à générer visuellement ce qui est également la grande thématique souterraine qui traverse tout son cinéma, et qui d’ailleurs pourrait définir un idéal du cinéma lui-même : ouvrir le champ du rêve dans des proportions colossales à partir de bric et de broc ; tirer d’une matière plus ou moins misérable de quoi nourrir l’imaginaire jusqu’à plus soif. Vouant une confiance absolue à sa fantaisie, à son artisanat, à l’œil de sa caméra et à l’esprit de ses spectateurs, Gilliam filme toujours « plus grand » que ce qui se trouve effectivement devant son objectif ; et dans le souvenir du spectateur quittant la salle, les images d’un film de Gilliam sont toujours, de fait, « plus grandes » que les plans qu’il a effectivement filmés. Cette ambition qui mise sur un « agrandissement » de la force de frappe des images via l’imagination, dont Gilliam trouverait sans doute qu’elle est typique d’une mentalité européenne préférant traditionnellement le pouvoir de la suggestion à celui de la monstration à tout prix – par opposition à ce que devient de plus en plus l’industrie du spectacle hollywoodienne -, n’est pas surprenante de la part de l’artiste naturalisé britannique depuis fort longtemps et ayant carrément renoncé, beaucoup plus récemment, à sa nationalité américaine.

Carroll & Bourdieu

Les films de Terry Gilliam se sont toujours inscrits dans un entre-deux apparemment contradictoire qui leur confère une grande partie de leur personnalité : entre le grand spectacle immersif et les « trucs » artisanaux d’une production amatrice, entre le premier degré qui assume la gravité des situations et le second degré humoristique qui désamorce une partie de la charge, entre la fantaisie la plus déconnectée du réel et la sociologie la plus en prise avec lui ; les deux pôles se commentant sans cesse et jetant un éclairage grinçant l’un sur l’autre. De sa cinéphilie, de son respect pour l’émotion et de son goût pour le lyrisme vient le premier ; de son expérience chez les Monty Python et de son regard pessimiste sur la société humaine, le second. C’est le décalage entre le théâtre et le cinéma dans le Baron de Münchausen, entre la noblesse d’Agamemnon et la couardise de Robin des Bois dans Bandits, bandits, entre l’asile de fous et le monde extérieur dans L’Armée des 12 Singes, entre le rêve de Sam Lowry et sa vie d’employé de bureau dans Brazil… Ces deux forces, constamment en tension l’une contre l’autre, rendent les œuvres de Gilliam en solitaire beaucoup plus acerbes et violentes que celles de la troupe des Pythons malgré une filiation qui semblera s’imposer presque à chaque séquence pendant des années (la présence de Terry Jones, Michael Palin ou Eric Idle au générique n’aidant pas à couper le cordon).

À l’intérieur de Jabberwocky, ce contraste, cet entre-deux, fonctionne déjà à plein régime avec une maîtrise qui demande encore à s’exercer mais qui force déjà l’admiration. La façon très organique avec laquelle le réalisateur filme son Moyen-Âge (insistant sur la crasse, l’obscurité, la rusticité – on n’est parfois pas très loin d’un Paul Verhoeven) donne à penser que, loin de concevoir ce dernier comme un prétexte pour une comédie absurde, il a au contraire besoin du traitement comique afin de ne pas trop plomber le spectacle par une authenticité malaisante (que, malgré tout, il recherche formellement). Les éléments les plus outrancièrement distanciés (une pomme de terre pourrie devient malencontreusement le symbole de l’amour !) coexistent avec des tableaux vivants à deux doigts des expériences picturales d’un Mario Bava, qui fonctionnent comme des machines à fantasmes et par lesquelles on se laisse submerger comme des enfants éblouis. Les fantaisies les plus débridées (le poème du Jabberwocky tiré du second roman d’Alice de Lewis Carroll, cité explicitement dans le film, mais aussi les romans de la Table Ronde, avec des tournois, des chevaliers noirs, des « Lancelots » et des « Percevals »…) épousent une critique de l’exploitation ouvrière et de la loi du marché qui casse immédiatement tout le potentiel merveilleux de cet univers baroque (préfigurant tout à fait le Vulcain de Münchausen interprété par Oliver Reed qui, dans le vacarme infernal de son volcan, négocie bruyamment le pourcentage d’une augmentation salariale pour ses ouvriers cyclopes!). Enfin, des plans fixes absolument sublimes s’enchaînent avec des caméras tremblées filmant un monstre en carton-pâte – auquel, malgré tout, une partie de nous croit dur comme fer. Et, par une alchimie assez indescriptible, ce n’est pas en dépit de ces juxtapositions mais bien à cause d’elles, que la magie opère.

Image

Non, la copie HD de Jabberwocky n’est pas parfaite et comporte encore quelques plans à la colorimétrie et à la définition fluctuante. Des instants de faiblesse dus à des sources déjà abîmée ou trop travaillés à l’époque de la production, qui tranchent fortement avec la superbe du nouveau scan 4K du négatif 35mm original. Dans la très grande majorité du film, l’image retrouve donc tout le grain proéminent, les teintes extrêmement saturées, qui donnent tout son caractère au film, tout comme cette gestion sidérante et minutieuse des sources de lumières. Le piqué est au maximum de ses capacités, la profondeur inédite et l’ensemble vient appuyer ce tableau totalement baroque d’un moyen-âge de fable cradingue. Superbe à sa façon.

Son

Profitant de la restauration de l’image, l’américain Criterion a développé au passage un nouveau mix DTS HD Master Audio 5.1 aussi propre qu’excessivement généreux. Le film se dote désormais d’atmosphères très travaillées et vivantes, aussi énergiques que la mise en scène « cartoon », et même de jaillissements plus sauvages pour accompagner les apparitions de la créature. Un peu détonnant, certain préféreront sans doute retrouver le mono d’origine, limpide et clair, qui justement était absent de la galette US.

Interactivité

Comme pour le master, le matériau de l’édition Carlotta a été directement repris de la fournée 2017 de Criterion mais avec tout de même de toutes petites disparitions : le commentaire audio datant du DVD et une interview audio du directeur photo peut être plus datée encore.

Reste, en toute honnêteté l’essentiel. Soit le documentaire rétrospectif inédit « Good Nonsense » confectionné autour des interviews de Terry Gilliam, Sandy Lieberson (le producteur), Michael Palin et Annette Badland, qui retrace les origines, la naissance et le tournage du film avec beaucoup de naturel et de décontraction. Le réalisateur s’étonne toujours autant d’avoir réussi à donner corps à un film qui se tient, mettant cela souvent sur le dos de l’inconscience de sa jeunesse et le talent de son directeur photo.

Le sujet suivant, « Valerie Charlton : naissance d’un monstre » aurait tout à fait pu être intégré directement dans le montage, même s’il ne se consacre qu’aux aléas du design et de la fabrication du Jabberwocky, qui faillit bien s’avérer d’un look beaucoup moins poétique. Il est aussi question ici de l’ouverture originale du film (présentée en SD), puisque lors de la restauration du film Gilliam en a profité pour opérer un petit mix entre les illustrations et le poème du montage américain et la partie de cueillette en compagnie du copain Terry Jones. Reste enfin pour conclure une collection de croquis de Terry Gilliam (des extraits de story-board aussi) et une lecture du poème de Lewis Caroll par Michael Palin et Annette Badland.

Liste des bonus

« Jabberwocky : bonne absurdité » : making of avec Terry Gilliam, Sandy Lieberson (prod.), Michael Palin et Annette Badland (41’), « Valerie Charlton : naissance d’un monstre » : comment la créatrice du monstre a été engagée, remerciée puis réengagée sur le film (15’), Ouverture originale du film : ouverture de la version anglaise du film en 1977 (4’), Des croquis à l’écran : carnet de dessins de Terry Gilliam (7’), « Jabberwocky » de Lewis Carroll : le poème lu par Michael Palin et Annette Badland (HD, 1’), Bande-annonce.