ENTRETIEN AVEC ROBERT WOODS

Un « cowboy » en Europe

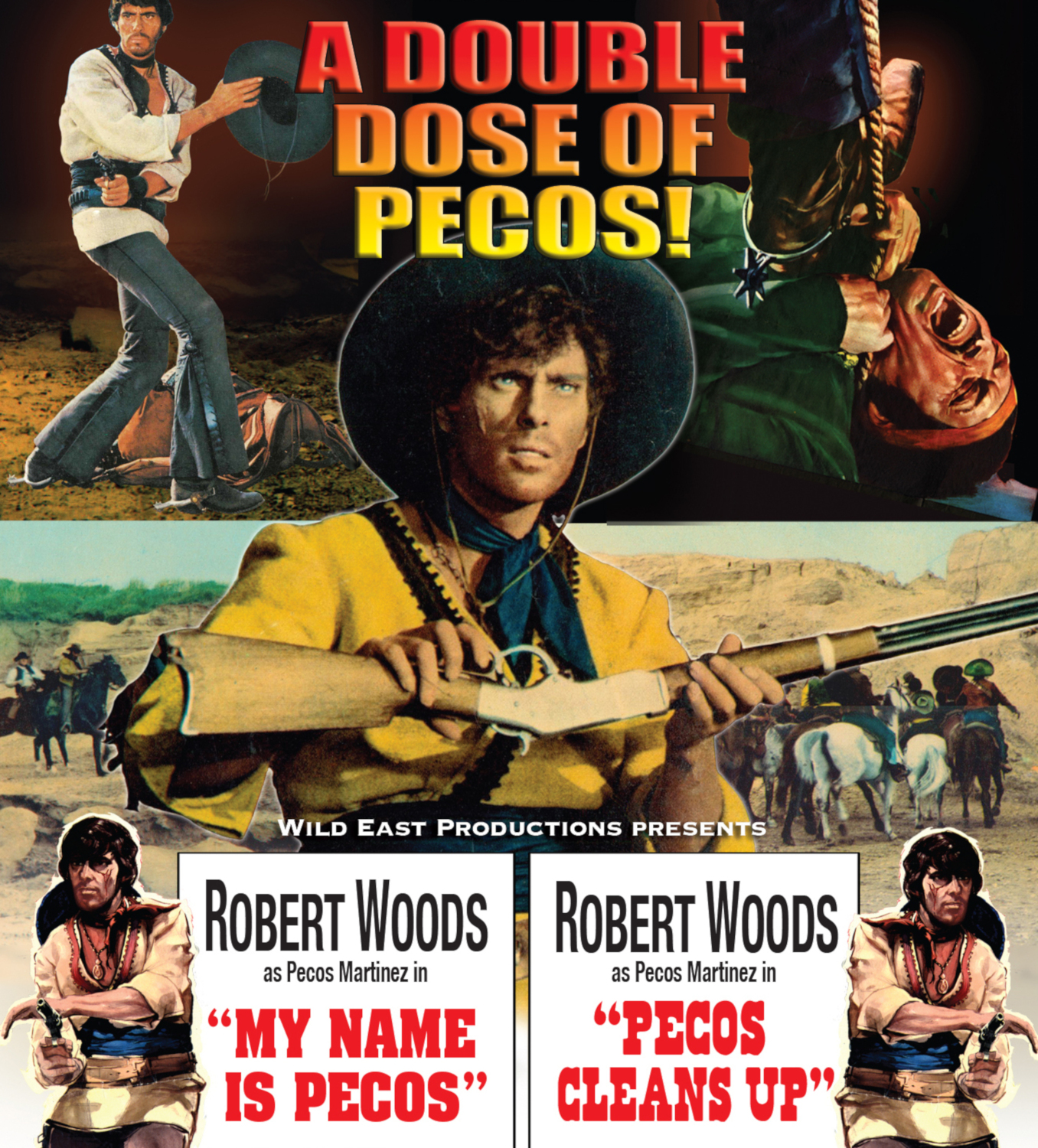

A l’instar de Clint Eastwood, de nombreux jeunes acteurs américains ont déferlé sur le Vieux Continent dans les années 1960 pour tenir les premiers rôles dans les westerns italiens et espagnols. Loin d’être le plus reconnu, Robert Woods fait pourtant partie des acteurs récurrents du genre, avec quelques rôles devenus cultes : pistolero alcoolique dans El Puro, vengeur fou dans BlackJack, mexicain chasseur de gringos dans Pecos…

Il tourna ainsi pendant plus de dix ans dans des petites productions Bis européennes, notamment avec Jess Franco, Demofilo Fidani ou Alfonso Brescia, avant de retourner aux États-Unis où il apparaîtra surtout à la télévision avec par exemple Telly Savalas dans Kojack.

Profitant de la sortie annoncée Mon nom est Pecos pour la première fois en Blu-Ray chez Elephant Films… mais malheureusement totalement abandonnée depuis, nous avons pu nous entretenir avec le « cowboy » du Colorado, toujours actif à 86 ans passés. Humble et disponible, il n’a pas hésité à nous raconter son histoire surprenante et passionnante, entre escapade parisienne, théâtre, mannequinat et petits boulots !

Cher Robert, pouvez-vous nous parler de votre jeunesse aux États-Unis ?

Je suis né en 1936, à Denver, Colorado, d’une mère célibataire qui m’a abandonné dans un orphelinat (années noires de la Grande Dépression). J’ai été adopté une année plus tard par un couple de « ranchers » vivant à Great Divide, toujours au Colorado dans les Rocheuses. J’ai appris à monter à cheval à huit ans… après être tombé quelques centaines de fois ! J’étais un peu l’homme à tout faire là-bas : nettoyer les écuries, m’occuper du bétail, traire les vaches, faire des réparations… Avec le recul, avec le paysage magnifique des Rocheuses, ce fut un endroit idéal pour un enfant.

Nous avons ensuite déménagé à Boulder. J’avais treize ans. J’ai pu aller à l’école, et j’ai découvert la musique, une des passions de ma vie ! J’ai appris le solfège et à composer tout en étant trompettiste dans une fanfare. J’ai également appris à me battre et j’aimais ça ! J’ai commencé à avoir une mauvaise réputation… A dix-sept ans, mon père adoptif m’a forcé à entrer dans la Navy où j’ai passé quatre longues années à « grandir » comme il disait… Lorsque je suis sorti, j’avais vingt-et-un an et aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie !

Comment a démarré votre parcours artistique ?

Après l’armée j’ai donc fait mes valises et suis parti en Californie, à San Diego. J’ai fait des petits boulots comme celui de vitrier qui a paradoxalement été décisif. Un jour, je suis allé réparer une fenêtre à l’Université de San Diego et un membre d’une association d’étudiants (fraternité) m’a proposé de faire une audition de chant ! Bien que je ne fusse pas étudiant, j’ai rejoint le groupe et repris les études. Nous avons remporté un concours de chant…mais j’avais de mauvais résultats scolaires. Peu à peu, je me suis tourné vers le théâtre du campus…

Ma première pièce fut Victoria Regina, où je tenais le rôle du Prince Albert, le premier rôle masculin. J’ai reçu des critiques élogieuses et mon metteur en scène m’a pris sous son aile. Il s’appelait Adams, il devint mon ami, mon professeur et m’a poussé à tenter Hollywood et le cinéma…ce dont je me trouvais incapable ! Ma petite amie d’alors et Adams n’arrêtaient pas de me harceler mais, moi je n’y croyais pas, tant de monde souhaite percer dans le cinéma mais peu y arrivent. Je me voyais plutôt obtenir un diplôme, épouser mon amie, trouver un job, fonder une famille… Mais je ne voulais pas avoir de regrets, et j’ai tenté ma chance à Hollywood.

Comment se sont déroulé vos premiers pas à Hollywood ?

Une fois sur place, c’était comme je l’avais prévu : ce n’est pas simple de trouver un rôle d’acteur pour un nouveau venu. J’ai été serveur-chanteur (!) dans un restaurant chinois et j’ai trouvé un appartement dans un immeuble appartenant à Bela Lugosi… Au bout d’un mois, j ‘étais prêt à repartir mais un dernier casting à la MGM en a décidé autrement. C’était pour faire la doublure de George Hamilton sur le film Where the Boys Are. Nous étions tous en file indienne, une dizaine de candidats, et il marchait près de nous comme un général inspectant ses troupes ! Comme j’étais plus grand que lui, une fois à ma hauteur j’ai plié les genoux d’un coup. Cela l’a fait rire et il m’a embauché sur le champ !

Sur le film, un petit miracle s’est produit. Le producteur, Joe Pasternak, m’a remarqué et proposé un petit rôle. Après ce film, j’ai tourné pour la télévision, rien de fameux, quelques petits rôles… Mais je ne me voyais pas revenir à ma vie d’avant et j’ai persévéré. Je suis parti à New-York pour étudier avec le maître russe Boris Marshalov. Il est devenu mon mentor, et sans me faire payer m’a pris sous son aile et appris tellement de choses sur le métier d’acteur. Il m’a fait jouer une pièce très difficile, La Mouette de Tchekov. C’était fascinant, merveilleux et très dur ! Entre-temps ma copine de San Diego ne m’avait malheureusement pas attendu et trouvé un nouvel ami. J’avais le cœur brisé mais c’est ce qui m’a poussé à tenter une nouvelle aventure, une sorte d’évasion en fait. J’ai pris un sac, acheté un aller simple pour Paris et avec très peu d’argent en poche je suis parti en France vers 1963.

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage en France ?

J’ai adoré Paris ! J’ai rapidement trouvé un emploi de doubleur anglais pour des films français et allemands. Cela me permettait de payer ma chambre…et de manger au moins une fois par jour. Clin d’œil du destin, j’ai de nouveau joué La Mouette en anglais au Théâtre américain de Paris, près du Quai d’Orsay. Un jour en descendant les Champs Élysées pour aller au studio, un homme s’est approché de moi et m’a demandé si j’étais un mannequin. J’ai répondu « Non, je suis acteur. ». « Je suis photographe », dit-il. « J’adorerais vous prendre comme modèle, ça vous intéresse ? » J’étais dubitatif, je n’avais jamais songé à cela en fait… Il m’a donné sa carte et est reparti.

Lorsque je suis arrivé au studio de doublage, le réalisateur était furieux de mon retard. Je lui ai expliqué la rencontre avec le photographe et lorsqu’il a vu la carte, il m’a dit « Appelle-le maintenant ! C’est Helmut Newton, l’un des photographes les plus célèbres au monde. »

J’ai revu Newton et nous avons travaillé ensemble en Camargue pour des photos de mode pour un couturier parisien. Il est venu nous voir à la fin du séjour et m’a payé bien plus que je n’aurais pu l’imaginer ! En plus, comme j’étais trop grand pour qu’il « recycle » les vêtements que j’avais porté, il me les a donnés ! Lorsqu’il est parti, j’ai demandé à Helmut qui était ce généreux tailleur. Il a rigolé et secoué la tête : « C’est Pierre Cardin! » Je me sentais gêné et tellement heureux en même temps. Et cela m’a permis de payer mes nombreuses factures parisiennes !

Quel a été l’élément qui vous a amené au cinéma européen ?

Tout en continuant de travailler avec Newton ponctuellement, je continuais le théâtre et La Mouette. A la fin d’une représentation, un producteur est venu me voir dans les coulisses, il s’appelait Alfonso Balcazar. C’étaient les débuts de la fièvre du western européen, il m’a dit qu’il était en train de construire un village western près de Barcelone et voulait m’offrir un contrat pour un premier western dans ses décors. J’ai poliment refusé, car les photos de mode avec Newton rapportaient beaucoup. Le lendemain, Alfonso est revenu et m’a proposé un contrat en or avec cinq westerns et un salaire généreux. Une seule chose l’inquiétait : « La plupart des acteurs disent qu’ils savent monter à cheval mais c’est rarement le cas… Nous verrons sur place si vous réussissez le test. »

Pour moi, c’était un rêve qui devenait réalité. Ayant grandi dans un ranch au Colorado, monter à cheval était une seconde nature en plus d’une véritable passion que j’ai encore. Ce premier western était une coproduction italo-espagnole intitulée Cinq mille dollars sur l’as, avec le grand Fernando Sancho avec qui j’ai travaillé à plusieurs reprises, toujours avec grand plaisir. Ce fut le début d’une longue série, rien qu’en 1968 j’ai enchaîné sept westerns !

Des experts du western italien comme Alex Cox dans son livre « 10 000 façons de mourir », considèrent certains de vos films comme des références du genre. Par exemple El Puro, BlackJack, Pecos, Belle Star… Qu’en pensez-vous ?

Cela me rappelle les paroles d’un grand ami, Henry Fonda (avec qui j’ai tourné dans La Bataille des Ardennes) : « C’est toujours un honneur de mourir dans un film, car à chaque fois que vous mourez, vous gagnez des années de vie ! » Comme tu as pu le remarquer Samuel, j’ai pris les paroles de Henry, je l’appelais « Hank », à la lettre ! Pecos est le seul personnage que tu mentionnes à ne pas mourir. Il a failli, mais a survécu.

Presque tout le monde méritait de mourir dans BlackJack ! C’est un film que j’aime beaucoup, le tournage fut idéal avec notamment mon ami Mimmo Palmara. Mais malheureusement le réalisateur Gianfranco Baldanello tenait à ce que j’extériorise la folie du personnage, à l’italienne quoi ! Cela dessert la partie finale du film…

Quant à El Puro, il n’est pas si mort que ça finalement…puisque nous allons bientôt sortir une suite The Resurrection of El Puro ! Il s’agit de l’un de mes films les plus appréciés où j’ai eu le plaisir de rencontrer Rosalba Neri. Il fut qualifié de premier western gay pour une scène de baiser entre deux pistoleros pendant une mise à mort…Une scène que je désapprouvais à l’époque mais qui a rendu le film « culte » !

Je pense que le côté sombre et violent de ces films peuplés de anti-héros a plu et leur a permis de se distinguer d’autres films plus traditionnels, conventionnels…

En ce qui concerne Belle Star, c’est une toute autre histoire… Je retiendrais surtout que j’y ai fait la connaissance d’une grande actrice italienne Elsa Martinelli ! (Robert Woods garde un mauvais souvenir de ce film… Suite à l’éviction du réalisateur Piero Cristofani et l’arrivée de Lina Wertmüller, son rôle ne fit que décliner…Et surtout, il ne fut pas payé pour le film et fut contraint d’intenter un procès aux producteurs… NDLR)

Mon nom est Pecos, de Maurizio Lucidi, fait partie de vos plus grands succès. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?

J’ai tout de suite adhéré au scénario et au concept de Pecos, mais il fallait que je sois crédible en mexicain. Les maquilleurs ont fait du bon boulot. J’ai eu des amis mexicains qui ont compté et je trouve que dans les westerns, les Mexicains étaient souvent considérés comme des paresseux, des bandits assoiffés de violence… Ce qui m’a plu, c’est que le scénario contait l’histoire d’un véritable héros de western…mais mexicain. Cela contredisait totalement les préjugés habituels. J’ai adoré participer à cette aventure. En ce qui concerne le second volet, si j’avais lu le scénario (j’avais déjà donné mon accord) je ne l’aurais sans doute pas fait tant il diffère du premier opus ! Mais j’en garde un excellent souvenir, ce fut très divertissant !

Le film eut beaucoup de succès en Amérique latine et en Afrique, où Pecos était vu comme un libérateur. Lors d’un séjour au Sénégal, j’ai été surpris de voir que les gens avaient tellement apprécié le film que des enfants s’appelaient Pecos ! J’ai également joué un autre rôle de mexicain libérateur dans Prie et creuse ta fosse de Fidani que j’avais justement rencontré sur le tournage de Pecos où il était décorateur.

Vous avez également tourné plusieurs films avec Jesùs Franco (Plaisir à trois, La Comtesse perverse, Les Gloutonnes…). Que retenez-vous de vos collaborations ? Le caractère érotique des films ne vous a pas dérangé !?

J’ai rencontré Jess lors de vacances à Barcelone. J’accompagnais mes amis Edmond Purdom et William Berger, qui eux jouaient un film avec Franco, The Strange Eyes of Doctor Orloff. William était un véritable ami… avec qui j’ai passé beaucoup de temps à fumer de la marijuana ! Je suis passé les voir sur le tournage et Jess m’a proposé de suite un petit rôle de hippie ! Quand Edmond et Bill ont terminé leur travail, Jess souhaitait que je reste pour tourner quelques films avec lui. J’ai accepté avec plaisir…mais j’ai mis une clause dans le contrat : des scènes de nudité OK, mais pas de sexe ! J’ai fait sept films pour lui. Quand j’ai appris que le distributeur français avait fait une version « explicite » de l’un de ces films, je suis directement retourné à Rome et ai tiré un trait sur ma collaboration avec Jess. Je sais bien que ce n’était pas sa faute, mais je ne voulais pas connaître de nouvelles désillusions. Je considérais Jess comme un génie, un réalisateur magistral, mais si j’ai mis ces clauses dans mon contrat… ce n’est pas pour rien !

En parlant de distributeur français, il semble que vous ayez également fait un film français !?

Oui, effectivement il s’agit de Captain Singrid de Jean Leduc, un film d’aventures. Nous avons tourné en Angola, j’en garde un excellent souvenir. A cette époque, je vivais avec Elga Andersen à Rome, elle tenait le rôle-titre du film et m’a convaincu d’aller en Afrique avec elle. Je ne parlais pratiquement pas français, j’ai passé mes nuits à apprendre mes textes en phonétique. J’ai aimé faire ce film, dans lequel jouait aussi Giorgia Moll, l’une des actrices italiennes avec qui j‘ai aimé travailler comme Ida Galli (Evelyn Stewart) qui fut l’une de mes plus belles et étonnantes partenaires…

J’ai également eu l’occasion de tourner de nouveau en France, dans les Alpes plus précisément, pour White Fang and the Gold Diggers, un film dans la série des Croc Blanc réalisé par Alfonso Brescia en 1975.

Il semble que vous effectuiez vous-même le cascades sur les films, est-ce vrai ?

Je mesure 1,93m… trop grand pour trouver une doublure décente en Italie ou en Espagne. Donc, dès le début de mon séjour en Europe, j’ai fait mes propres cascades. J’ai eu la chance de ne pas trop souvent me blesser… mais c’est arrivé. Je me suis cassé le nez deux fois, déplacé une vertèbre, eu de nombreuses égratignures mai rien de grave. Sur le tournage du film Savage Guns de Demofilo Fidani, j’ai percuté une caméra lors d’une scène de combat et je me suis ouvert la lèvre. Je parais ainsi durant la majeure partie du film, la blessure paraissait authentique, on a continué comme si de rien n’était !

Dans une interview, vous aviez évoqué une fracture de la cheville sur un tournage…

Oui, c’est exact. C’était à Hong-Kong sur le film Savage in the City (1977) de John Shadow. On m’a demandé de faire un saut du deuxième étage d’un immeuble jusqu’au sol, bitumé évidemment. J’ai longuement discuté avec le réalisateur, il m’a convaincu et j’ai fini par le faire. Je devais rouler dès ma réception au sol mais au lieu de cela j’ai atterri sur le talon. Pas de roulades, juste de la souffrance… Je boitais bas mais j’ai quand même terminé le film. Lorsque je suis retourné à Los Angeles (à la fin de ma carrière européenne), un entraîneur des Rams, équipe de football américain, m’a remis en forme.

C’était la fin de votre carrière européenne ?

Oui, après L.A., je suis allé à New-York, puis en Virginie. En vérité, j’avais beaucoup de mal à trouver des rôles, j’ai fini par chanter dans un bar d’hôtel… Un soir, j’y ai rencontré Telly Savalas, un ami que je connaissais depuis les années 1960 et le tournage de La Bataille des Ardennes. Il a insisté pour que je participe à un épisode de la cinquième saison de Kojack, Letters of death. Par la suite, j’ai fait beaucoup de télévision dont la série Scrupules (1980) où j’étais l’amoureux de Linsey Wagner. Bref, mon nom était revenu à la surface mais on ne me proposait que de la télévision…

J’ai aussi produit un film à San Francisco Bruce Lee : The Man and the Myth. Puis je suis retourné en Italie où j’ai eu la bonne surprise de travailler encore. J’ai eu la chance de jouer dans Racconto calabrese de Renato Pagliuso en 2016. Enfin, je viens de finir en cette année 2022 un nouveau western au Nouveau-Mexique Two Sinners and the Mule. Et je travaille actuellement sur un film qui avait été arrêté à cause du Covid, The Resurrection of El Puro…

J’ai fait plus de 60 films…et je n’ai pas encore fini de m’amuser avec le septième art !