POSSESSOR

Canada – 2020

Genre : SF, horreur

Réalisateur : Brandon Cronenberg

Acteurs : Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh, Sean Bean, Tuppence Middleton, Kaniehtiio Horn, Rossif Sutherland, Christopher Jacot…

Musique : Jim Williams

Durée : 103 minutes

Distributeur : The Jokers

Date de sortie : 7 avril 2021

LE PITCH

Tasya Vos officie au sein d’une organisation secrète qui recourt à des implants neurologiques lui permettant d’habiter le corps d’autrui. Objectif ? Commettre des assassinats pour le compte de clients fortunés. Jusqu’au jour où la machine se grippe.

Erreur système

Encensé lors de la dernière édition de Sundance, Possessor a poursuivi sur sa lancée en décrochant, courant janvier, le Grand Prix au festival fantastique de Gérardmer. Pandémie oblige, le voici aujourd’hui disponible en VOD (et très bientôt en Blu-Ray/DVD dans sa version « Uncut »). Bonne nouvelle ? Plus ou moins. Malgré un casting solide et un style plutôt affirmé, le long-métrage signé du fiston de David Cronenberg a un peu de mal à tirer son épingle du jeu. Ultra-référencé, un poil poseur et finalement assez prévisible, il ne convainc qu’à moitié.

Il faut dire que Junior est loin d’opter pour la facilité. Délicat en effet de se démarquer de l’aura écrasante voire suffocante du daron. D’autant que le film marche ouvertement sur les plates-bandes du maître incontesté de l’épouvante cérébrale. Le jeune Brandon aurait opté pour une bluette romantique ou du bon vieux comique troupier, peut-être aurions-nous moins tiqué. Mais là, nous frayons en terrain archi balisé (et déjà arpenté dans Antiviral, son premier coup d’essai). Constatez par vous-mêmes : une entité officieuse manipule sciemment des agents-cobayes afin d’infiltrer l’enveloppe corporelle de n’importe qui à des fins atrocement pernicieuses… Mouais. Dès les premiers plans, Possessor évoque fissa le grand œuvre de papounet. Un choix conscient ou pas ? Nul ne le sait. En attendant, cette deuxième œuvre déroule son cahier des charges breveté en citant tour à tour Frissons, Scanners, Vidéodrome, Dead Zone, Faux-Semblants ou eXistenZ. L’inspiration est identique. À savoir une fusion à haut risque entre le corps et la conscience. Une même union contre-nature de l’organique et du technologique.

En demi-teinte

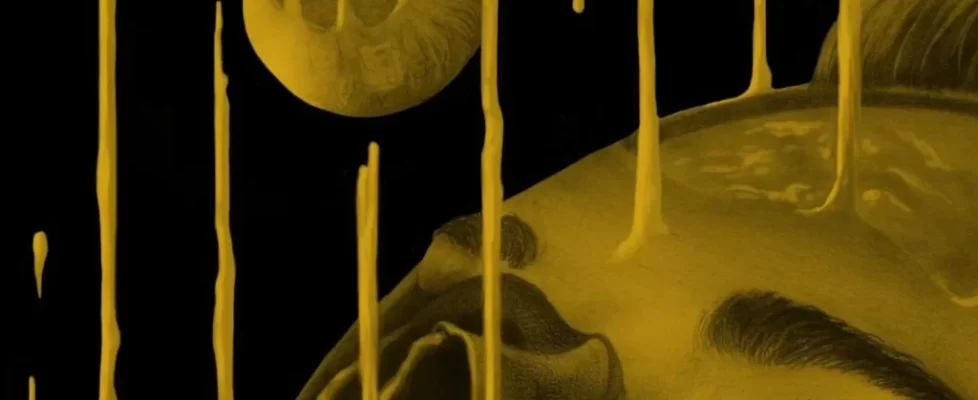

Bien que voyante, cette filiation permet à Brandon Cronenberg de marquer un ou deux points. N’étant pas le rejeton de Max Pécas, le réalisateur parvient à proposer çà et là quelques idées de cinéma. Et concédons-le, Possessor est parfois transpercé de séquences puissantes, singulières et cauchemardesques. Notamment lors des transferts mentaux, retranscrits grâce à des effets spéciaux à l’ancienne qui amplifient leur suprême étrangeté. Effet garanti avec ce masque charnel monstrueusement difforme que l’on retrouve sur l’affiche du film. Ou ces câbles semblables à des prises Jack que les protagonistes s’enfoncent douloureusement dans le crâne comme s’il s’agissait d’un ampli. À ce titre, le son est lui aussi particulièrement bien utilisé. Strident, oppressant, inquiétant. Quant à la distribution ? Elle a de la gueule. En plus des pointures confirmées que sont Jennifer Jason Leigh et un Sean Bean à la présence aussi fugace que sanguinolente, l’interprétation est tenue haut la main par la britannique Andrea Riseborough (vue dans Oblivion et Birdman) dont le physique androgyne à la Tilda Swinton sert parfaitement le propos. Et par Christopher Abbott (croisé dans A Most Violent Year et First Man), bien fébrile dans la peau d’un hôte corporel pour le moins récalcitrant.

Il est juste dommageable que leurs présences soient ainsi étouffées par une construction inutilement alambiquée, pour ne pas dire présomptueuse. L’hyper-stylisation pêche par excès d’orgueil. Les cadrages sont majoritairement serrés ou systématiquement ponctués d’incursions architecturales un peu faciles. Les intérieurs nous évoquent à chaque fois un showroom Roche Bobois. Et la photographie est bien trop clean, bien trop lustrée pour être honnête. À bien des égards, le film se rapproche d’un long vidéoclip. C’est visuellement intéressant. On y descelle une poignée de fulgurances. Mais de manière instantanée. Pis, désincarnée. Un comble pour une œuvre censée sonder les tréfonds du cortex. Et puis le thème de Possessor, à savoir le dédoublement de personnalité, sent carrément le réchauffé. À sa vision, le spectateur averti ne peut s’empêcher de dresser des comparatifs qui sont loin de jouer en sa faveur. D’autres sont déjà passés par là. Et avec bien plus d’éclat. On songe en premier lieu au Volte-Face de sieur John Woo ; ce vertigineux grand-huit cinématographique. On pense aussi au sublime Under the Skin de Jonathan Glazer, bad-trip métaphysique à la pétrifiante bizarrerie. Ou à Enemy du virtuose Denis Villeneuve chez qui l’architecture constitue un élément de langage toujours signifiant. Ces œuvres-là savaient nous alpaguer en un plan. Elles savaient surtout nous pousser dans nos derniers retranchements en jouant sur l’effet de surprise via un maelstrom d’émotions contradictoires. Ce que n’accomplit jamais Possessor à qui il manque l’essentiel : un petit supplément d’âme.