ENTRETIEN AVEC GÉRARD KIKOÏNE

Rencontre en deux temps (trois mouvements)

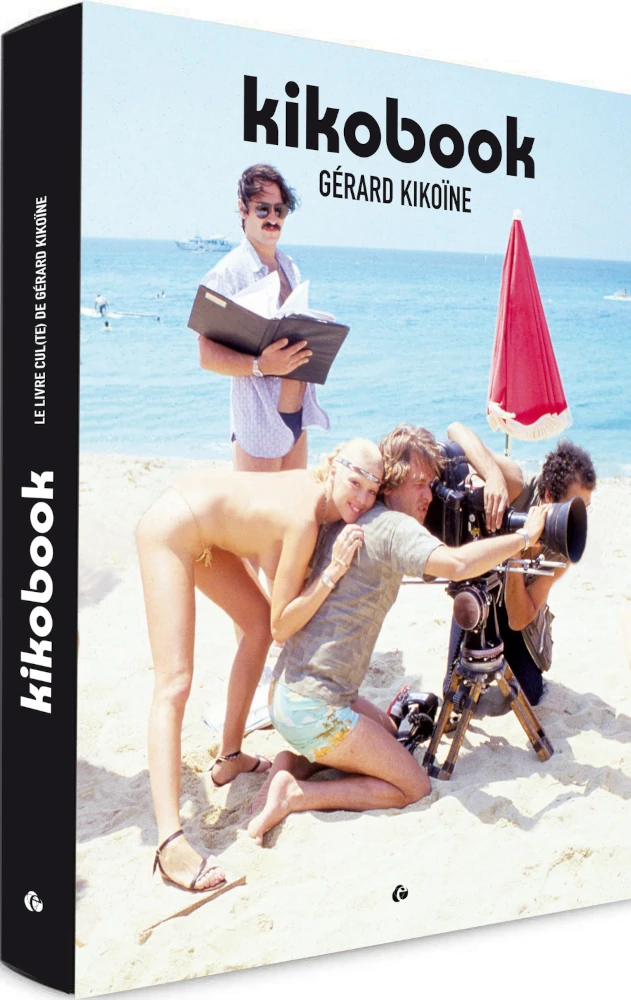

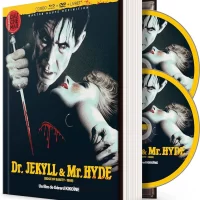

Mine de rien, la sortie en blu-ray de Dr Jekyll & Mr Hyde est un petit événement. Parce qu’il s’agit tout simplement de la première sortie sur support haute-définition d’un film de Gérard Kikoïne, l’un des papes du porno tricolore de la glorieuse décennie 1974/1983 où triomphaient des icônes telles que Marilyn Jess et Brigitte Lahaie – pour ne citer qu’elles. Héritier d’une famille de cinéma ayant fait ses armes dans le doublage et le montage son, Gérard Kikoïne a fait la transition du film X vers des productions de genre (presque) tous publics à la fin des années 80 grâce, notamment, au producteur Harry Alan Towers qui lui confie les rênes de Dragonard et de sa suite, Le Maître de Dragonard Hill, un dyptique sur les révolte d’esclaves dans les Caraïbes au XVIIIème siècle avec Oliver Reed en tête d’affiche. Avoir su dompter le tempérament volcanique de la star britannique lui vaut de diriger Anthony Perkins dans une nouvelle adaptation du célèbre roman de Robert Louis Stevenson, L’étrange cas du Docteur Jekyll. Puis, c’est au tour de Robert Vaughn, Donald Pleasance et John Carradine de défiler devant sa caméra pour Buried Alive, alias L’emmuré vivant, encore une adaptation mais d’Edgar Allan Poe cette fois-ci. Puis, « Kiko », comme l’appelle ses amis, revient en France pour diriger un épisode de L’inspecteur Moulin avant de prendre sa retraite définitive. Depuis, le cinéaste parcourt les rétrospectives qui lui sont consacrées, toujours disponible pour enchaîner dans la bonne humeur les anecdotes sur sa folle carrière, laquelle a trouvée sur papier l’écrin idéal en 2016 avec une autobiographie savoureuse et richement illustrée, l’immanquable Kikobook.

En attendant qu’un éditeur se penche sérieusement sur ses pornos (Greta, Monika et Suzelle ou Dans la chaleur de Saint Tropez sont des petits bijous du genre) ou sur ses œuvres plus tardives, nous sommes allés à la rencontre du cinéaste pour taper la discute. Une rencontre en deux temps : d’abord lors d’un entretien téléphonique de près d’une heure puis lors d’une séance de dédicace mémorable le 2 avril dernier à la boutique cinéphile parisienne Metaluna Store. Morceaux choisis.

Sur Facebook, l’auteur de ces lignes tente un petit billet sur Dr. Jekyll & Mister Hyde et là, l’impensable, Kiko me contacte directement et prend rendez-vous pour une interview au téléphone. Passés les politesses d’usage (teinté d’une certaine nervosité, il faut bien l’avouer), il défend avec humour et franchise Harry Alan Towers, un producteur qui a beaucoup compté pour lui.

Mais c’est vous qui avez fait cette critique de merde sur Facebook en traitant Harry Alan Towers de filou ? Harry Alan Towers, je vais vous dire tout de suite, c’était un producteur génial parce qu’il n’y en a plus des comme ça ! Il produisait trois films en même temps et il coproduisait avec la Cannon et ainsi de suite. Il allait sur les tournages, il écrivait, on en fait plus des comme ça ! Il était sur tous les coups ! Il a tout payé. Il ne payait pas énormément mais moi il ne m’a jamais planté.

Il a même été soupçonné d’être un agent soviétique, non ?

L’histoire, je vais vous dire, c’est que c’était un fou de la queue. Les gonzesses, il adorait ça ! Et il a eu comme maîtresse cette femme, je ne me souviens plus de son nom, une femme qui appartenait au mouvement de libération des noirs aux Etats-Unis et, un jour, alors qu’il allait la rejoindre, qu’est-ce qui arrive ? L’équipe de Kennedy ! Elle avait Kennedy aussi comme amant. Vous imaginez ? Ce qui a valu à Harry d’être interdit de séjour aux Etats-Unis et ils ont monté un dossier contre lui comme quoi c’était un espion soviétique. Mais ce n’était pas le cas, et lorsqu’on connaît son parcours, c’est évident.

Sur les films, il m’a imposé gentiment des troisièmes rôles mais ça c’est le cinéma et après tout, pourquoi pas ?

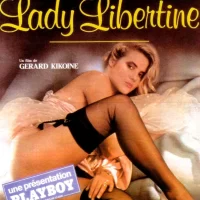

J’ai commencé à le connaître parce que j’avais un associé, Wilfrid Dodd, qui avait 25 ans de plus que moi, ancien producteur aux Etats-Unis, un écossais pas un anglais. On s’est très bien entendu avec Wilfrid. Moi je l’ai connu sur Le sexe qui parle de Francis Leroi qu’il vendait à l’étranger. Je me suis associé avec lui pour créer une société qui s’appelait Gold Production. Et, un jour à Cannes, il me présente Harry, Mr Harry Alan Towers. J’allais tous les ans à Cannes. Ça devait être en 1979 ou en 1980, enfin peu importe. Harry me dit « Gérard, j’ai vu certains de vos films, je trouve ça formidable et j’ai un film pour Playboy que j’aimerais vous confier. » Il me l’a donné à réaliser, en France, c’était Lady Libertine. C’était censé se passer à Londres au XIXème siècle mais on l’a tourné en France. Le film était payable à la livraison. Pour une belle somme, presque 650 000 euros d’aujourd’hui, beaucoup d’argent pour nous. On s’est débrouillé pour trouver les financements et on l’a fait. Tout s’est très bien passé.

Après, il m’en a donné un autre à faire, je sais plus trop lequel mais c’était un soft. Et il me dit : « j’ai un film avec Oliver Reed. » J’entends que je vais tourner avec Oliver Reed et tout d’un coup, j’étais propulsé. C’est un truc auquel j’avais toujours pensé, de travailler avec des stars. Pas tant pour être en contact avec eux mais, techniquement, ce sont des virtuoses. Ils ont tellement tourné, ils ont tellement été confrontés à toutes sortes de problèmes, qu’avec une caméra, ils savent en jouer de façon géniale. Et c’est ça qui est intéressant, cette virtuosité. Un type comme Oliver Reed, il arrivait bourré le matin, complètement bourré. Il m’appelait dans sa caravane : « Kiko, come on ! ». Et je lui disais « non, non ! » (rires). Il vidait les petites bouteilles du frigo de l’hôtel et il les emportait avec lui. Il était bourré mais il s’est entendu à merveille avec moi. Parce que j’avais un découpage, et il savait que je faisais peu de prises. Il tournait deux films en même temps, un le matin avec un réalisateur américain et un autre l’après-midi avec moi. Premier jour de tournage, on vient me prévenir « Kiko, Reed a foutu sa main en travers de la gueule du réalisateur américain ! ». Moi, je faisais 4, 5 prises, tu vois. Et il a été formidable avec moi. Du coup, il en a fait un deuxième avec moi (Master Of Dragonard Hill, NDLR). Quand je faisais des plans un peu compliqués, à la fin lorsque je disais « cut ! », il me regardait, il me faisait un clin d’œil comme pour me dire « tu as vu, j’l’ai fait. ». Et il repartait dans sa caravane pour picoler ! (rires).

Le premier Dragonard, il est pas … Le problème des scénarios de Harry, c’est que ce n’était pas toujours bon. Je l’ai fait rectifier mais je ne pouvais pas tout rectifier, c’était un tel bordel. Le deuxième, Master Of Dragonard Hill, il est quand même plus costaud. Mais bon, quand on te dit que tu vas tourner avec des stars comme Oliver Reed. Ou Herbert Lhom. Il y a un journaliste qui m’a fait remarquer un jour que j’étais le cinéaste français qui avait tourné avec le plus de stars américaines. JRobert Vaughn, Oliver Reed, Herbert Lhom, Anthony Perkins, John Carradine, Eartha Kitt. Quand même ! Donald Pleasance aussi, qui était génial dans Buried Alive. Bon, Robert Vaughn avait été un peu chiant sur celui-ci. Il était là pour le chèque. Ça se sentait. Quand on lui disait de sortir du champ, il faisait juste un pas de côté et on voyait encore son épaule. Il fallait lui redemander de sortir complètement ! Bon, c’était Robert Vaughn, tout de même. Mais il faut le voir. Je l’ai revu en DVD il y a quelques années et il était bien meilleur que dans mes souvenirs.

Il n’y avait aucun problèmes avec Harry. Sur 4 ou 5 semaines de tournage, il devait passer 3 ou 4 jours. Un jour par ci, un jour par là. Il avait d’autres tournages en cours mais il avait aussi confiance en moi. Je livrais mes films en temps et en heures. Et ça tient à ma méthode de travail. Sur mes films d’amour, 80% des plans à l’écran, voire plus, étaient décrits sur le papier. J’avais un découpage très précis. C’est une fragmentation du temps et de l’espace, savoir ce que font les comédiens, où se trouvent les objets dans le cadre, etc. Je viens du montage. J’ai commencé avec le son puis je me suis mis à monter les images tout seul. En tant qu’assistant monteur, j’ai rencontré des réalisateurs comme Joël Serria, comme Yves Boisset, Abel Gance … Riccardo Freda, aussi. C’était sur les Coplan. C’est mon frère qui était monteur et moi, son assistant. Freda m’a dit un jour : « Quand les personnages à la fin du film se mettent à devoir tout expliquer, pourquoi ci, pourquoi ça, là ça veut dire qu’il y a un problème dans le scénario. » Abel Gance m’a aussi appris pas mal de choses extraordinaires sur le montage cut, sur la scène de la Marseillaise. Il est resté pendant plus d’un an auprès de nous pour remonter SA version de Napoléon. Après, quand mon père a arrêté, j’ai gardé une salle de montage à C.T.M. et j’ai gardé des clients comme Robert DeNesle et c’est lui qui m’a amené Les démons de Jess Franco. Ce qui m’a rappelé Les Diables, de Ken Russell, que j’ai adoré et où il y avait d’ailleurs – déjà ! – Oliver Reed.

Un jour, j’ai eu à monter les films de Claude Mulot (Frédéric Lansac) parce que sa femme, Martine Messager, était comédienne de doublage et je la connaissais depuis des années. Il m’a dit : « Gérard, j’ai appris que tu avais fait un film, j’ai vu ton film. » On avait fait un film, L’amour à la bouche. Un film fait avec des copains. Moi, je n’avais jamais vu de caméra, j’étais monteur, et eux, mes copains donc, ils étaient photographes. Je faisais tout le son. Je tournais en muet et comme j’avais une sonothèque, que je connaissais les bruiteurs, j’habillais le film. J’adorais ça, c’était formidable. Sur cette base, Claude m’a amené Le sexe qui parle. Puis j’ai fait d’autres films avec lui et il m’a appris le découpage. C’était un cinéphile distingué. Comme Michel Barny aussi. Tu leur donnais le nom d’un chef op’ américain, ils te sortaient une liste de titres de films. C’est comme ça que j’ai commencé à vraiment comprendre le découpage et son intérêt.

Des influences ?

Je vais être clair. Quand je tourne un film, je ne pense pas … alors, si, quand je faisais des films d’amour, avec mon chef opérateur Gérard Loubeau, on se disait qu’on allait se faire un plan à la Welles ou un truc comme ça mais c’était pour se marrer. En dehors des films de cul, les films avec Oliver Reed, là, je mettais ma culture de côté, j’étais dedans, c’était moi. Après, c’est vrai que j’ai eu des influences mais c’est totalement inconscient. Dans mes influences, y a Blow Up, y a Metropolis, quelques films expressionnistes allemands. Je devais avoir 18 ans, je sors de chez une copine, et je vois M, le Maudit. Whoua, extraordinaire ! Quand je commençais et que j’étais stagiaire en doublage, tous les jours il y avait un film différent. Et il y a eu une semaine du cinéma expressionniste allemand et je me suis vu Le dernier des hommes, Le cabinet du Dr Caligari, de grandes choses qui m’ont influencé pour la lumière, pour les cadres. Et si le chef op’ est cinéphile, il le sent, tes influences. Et toute l’équipe le sent.

C’était en moi. Je me disais pas, je vais le faire comme ci ou comme ça. Je faisais comme je le ressentais. C’était du ressenti.

J’habitais dans un quartier étant jeune, et avec mon frère et ses cinq ans de plus que moi, en dessous de Pigalle, vers la Trinité. Entre la place Clichy, la place Pigalle, la place Blanche, bref, j’avais une vingtaine de cinémas et toutes les semaines, j’y allais. Et après, je voyais Le lauréat, If, … L’ange exterminateur, ça m’avait foutu sur le sol. Je me suis rendu compte qu’au cinéma on pouvait tout faire, qu’on pouvait traiter de tout. De tous les sujets humain, décalés. Je me souviens aussi de Duel et de Easy Rider qui étaient magiques pour moi.

Claude Mulot m’a aussi appris les amorces. Les amorces, ça habille un plan. Et il faut faire attention à ce qu’elle corresponde à ce que veut véhiculer le plan et à ce que ce soit intégré au scénario, ce n’est pas gratuit.

L’amorce sur les échecs dans Dr Jekyll et Mr Hyde, j’y tenais et je l’ai mis parce que je jouais aux échecs étant jeune. Et les échecs ont un fonctionnement tordu. Esthétiquement, c’est aussi très beau à voir.

Dans la suite de cette scène, Jekyll et sa fiancé Elizabeth commencent à s’engueuler dans les escaliers. J’avais mis la caméra en haut des escaliers, Anthony Perkins devait descendre les escaliers et prendre la porte à gauche vers son labo. C’était la nuit. Et à mi-chemin, Perkins s’arrête, se retourne et descend les escaliers en marche arrière avec sa canne. Elle était pas très contente, Glynis Barber (il rit). C’était improvisé.

Des réécritures ?

Les gros changements que j’ai effectué, c’est par rapport à la fin. Dans la première version que j’ai lu, Jekyll mourrait. J’ai dit à Harry Alan Towers que j’étais désolé mais qu’à notre époque, le mal ne meurt jamais, il ne meurt pas. Elle, Elizabeth, devait aussi être enceinte. Sur ce point, les producteurs m’ont dit qu’elle ne pouvait pas être enceinte si son mari doit la tuer. Une concession. J’ai aussi apporté la modernité. Tous les changements se sont faits en accord avec Tony Perkins. Il y a eu une réunion avec lui et il était d’accord et m’a apporté son soutien sur les changements que je voulais faire. L’idée que le personnage de Jekyll boîte et qu’il marche avec une canne vient de moi. Je l’ai justifié dans la première séquence où gamin, il se retrouve suspendu et se pète la jambe. Je voulais marquer la différence entre Jekyll et Hyde, entre le bien et le mal, et que ça passe par la façon de se mouvoir.

Sur le mythe de Jack l’Éventreur, la production n’a pas voulu que j’aille trop loin. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. En lisant le scénario, j’ai fait le rapprochement. Et un ami m’a même dit : « Gérard, tu vas tourner en 1988 et Jack l’Éventreur, ça date de 1888 ! » Un siècle, pile. Dans mes lectures sur le sujet, je suis resté fasciné par l’histoire de la dernière victime. L’Éventreur lui a ouvert le ventre, il a sorti ses intestins et il les a suspendu au lustre de la maison. Et à l’époque, on a pensé que c’était sûrement un chirurgien ou un type très connu dans son domaine car il ne les massacrait pas sauvagement. Les incisions étaient nettes. Il partait toujours du pubis et il remontait vers la gorge. Si j’avais filmé les meurtres comme ça, ça aurait été trash. J’étais partant. Mais pas les américains, ni les anglais. Ils ont pas voulu.

La modernité ?

C’était totalement voulu. Dans ma cave, j’ai encore le « mood book » du film. Quand j’étais à Londres en plein casting, pour les seconds rôles et ainsi de suite, il y avait des bouquins et des mensuels très en avance par rapport à la mode en France et je me suis dit alors que lorsque Jekyll devient Hyde, ça devient un autre monde au niveau des lumières et du cadre, un univers mental. J’ai rassemblé plein d’images, avec des tenues Gautier notamment. C’était très important. Après le tournage, j’ai même récupéré une ceinture et des chaussures, des Dock Marten’s, et je les ai encore. Perkins aimait beaucoup ça, ça l’aidait dans sa transformation. Et comme nous nous étions mis d’accord sur le fait qu’il n’y aurait pas de prothèses, c’est devenu très important. Nous en parlions au maquillage et il me disait : « j’ai un petit côté Iggy Pop ! » (rires).

Les talents d’acteur d’Anthony Perkins ?

Le premier plan où il se transforme en Hyde après avoir inhalé la fumée, c’était fabuleux. Il n’y avait pas de combo sur le plateau alors je regardais directement à la caméra et je voyais ses expressions qui changeait. Et je me suis dit, ce mec là, c’est un tueur ! C’est un tueur !

Comme il avait fait l’Actor’s Studio, il m’a expliqué plein de choses. Notamment, lorsque l’on tourne la tête, on envoie d’abord les yeux avant de bouger son cou. Il me parlait aussi de ce que l’on peut projeter et faire ressentir rien qu’en se tenant avec une épaule plus haute que l’autre. Il le faisait ça, dans Psychose.

Dans la vie, c’était un homme charmant, tellement gentil et agréable. On déjeunait ensemble. On s’est entendu à merveille. Et ce, dès notre première rencontre à Los Angeles, chez lui. Harry Alan Towers m’a emmené directement en voiture chez lui, sur les hauteurs de Beverly Hills. Et il m’a laissé seul avec lui pendant une heure, pour parler du film. Mon anglais était un peu comme … « my english is like Maurice Chevalier » (avec un accent très prononcé), tu vois ? Mais il parlait un peu français car il avait tourné en France. Il m’a emmené dans sa cuisine, avec une très grande table en bois. Là, j’ai commencé à lui parler des changements que je voulais apporter au scénario et j’ai remarqué qu’il avait mis le couteau de Psychose sur la table. Pendant toute la discussion, je le voyais et je me demandais quel plan il était en train de me faire. On parle, on parle et il finit par me demander : « mais pourquoi tu veux faire ce film, Kiko ? » Et là, je me suis levé, je lui ai fait glisser le couteau juste devant lui. Il était un peu inquiet, il me regardait. Et j’ai dit : « je suis venu libérer Norman Bates ! ». Il a éclaté de rire, on s’est tapé dans la main et à partir de ce moment là, ça a été une grande complicité entre nous.

Il était très content du film. Et il a voulu que je fasse Psychose IV avec lui, que je le réalise. Mais les producteurs n’ont pas voulu.

Après le montage, il y a eu du doublage et de la post-synchro au Canada, à Montréal. Et Tony est revenu se doubler. Il avait une voix magnifique et ça faisait aussi partie de son jeu et de sa personnalité. C’est en se rendant à une de ces séances à l’auditorium qu’il m’a proposé ce nouveau Psychose. Je lui ai dit : « bien sûr ! ». On s’est vraiment très bien entendu. Et on avait terminé le film dans les temps et dans le budget à tous les niveaux. Pile poil ! (rires) Il me semble même que l’on avait une heure ou deux d’avance le dernier jour de tournage.

Les lieux de tournage ?

Les plans extérieurs de la maison de Jekyll ont été tournés à Londres. J’avais un assistant monteur anglais dont les parents à Londres avaient une maison qu’ils nous ont prêté. Tout le reste a été tourné en Hongrie, à Budapest. L’intérêt de Budapest, c’était le coût et les studios. On aurait peut être pas eu les moyens de le faire ailleurs. Les décors étaient magnifiques et surtout le labo qui était en deux parties, avec la partie victorienne que l’on connaît et puis, tout d’un coup, on découvre la partie étrange avec des couleurs grises et blanches. Il y avait toutes les époques dans ce décor. J’avais une équipe de 80 personnes et il y avait des techniciens hongrois. Avec mes collaborateurs français, les anglais nous appelait les « froggies » !

La musique de Frédéric Talgorn ?

J’ai fait des publicités et je choisissais le plus souvent moi-même mes musiques mais parfois je faisais appel à des musicos. Entres autres, Jean-Claude Nachon, qui est devenu un grand et qui a fait pour moi Greta, Monika et Suzelle, en 1980. Il avait vingt, vingt et un an et il sortait de l’armée. Nous nous sommes bien entendu aussi. Plus tard, j’ai su qu’il habitait à Los Angeles où il était le « nègre » de grands compositeurs. Quand je lui ai parlé de Dr Jekyll & Mr Hyde, il m’a recommandé Frédéric Talgorn. On a enregistré dans un studio Porte Maillot, avec un orchestre, et les anglais n’en revenaient pas.

Flash-forward, 3 semaines plus tard. Dans un coin de l’un des derniers (le dernier tout court?) temples de la cinéphilie de France, Gérard Kikoïne, pull blanc, tout sourire, signe avec malice des copies du médiabook consacré par Sidonis Calysta au Dr Jekyll & Mr Hyde. Je me présente, il me reconnaît immédiatement, me sert la main avec vigueur et me tape sur l’épaule. Kiko sait vous mettre à l’aise, un talent inné. Tout en griffonnant une dédicace chaleureuse sur mon précieux exemplaire, il me parle à nouveau d’Oliver Reed et d’Anthony (« Tony ! ») Perkins. Les anecdotes fusent. Les beuveries et les marques de confiance et d’affection d’Oliver Reed (« une star qui en impose ! ») et les sorties nocturnes d’Anthony Perkins dans les rues de Budapest pour séduire les marins de passage. Kiko est intarissable et sa passion indiscutable. Il est l’emblême d’un cinéma aujourd’hui malheureusement disparu, un cinéma à petit budget où l’amitié, la passion et une envie très premier degré de faire bouger les lignes et de briser les tabous cohabitaient harmonieusement avec les impératifs du cinéma d’exploitation d’alors. Un peu moins enjoué, avec mélancolie, il aborde le décès de son ami Claude Mulot (alias Frédéric Lansac), mort noyé à Saint Tropez à l’âge de 44 ans. Il parle aussi du tournage avec Yves Rénier sur L’inspecteur Moulin, loin d’être un bon souvenir, avec un directeur de la photographie qui le contredit en permanence et hurle « Coupez ! » à sa place. Catherine Ringer, qu’il a dirigé dans Greta, Monika et Suzelle, est également au menu des souvenirs. Je m’éloigne quelques minutes et m’empare sans attendre du dernier exemplaire du Kikobook, bien caché sur une étagère. Une nouvelle dédicace, de nouvelles anecdotes sur la publication de ce beau pavé. La petite boutique continue de se remplir et une invitée surprise fait son apparition : Marilyn Jess. Kiko me présente, Marilyn me fait la bise, je peux mourir heureux et tant pis pour les gestes barrières ! Marilyn Jess, de son vrai nom Dominique Troyes, se joint à la dédicace, prend des photos avec son ami Kiko et laisse un baiser sur la jaquette d’un blu-ray (pirate) de Dans la chaleur de Saint Tropez pour un fan heureux. La journée se termine, Kiko s’absente. Messieurs les éditeurs, qu’attendez-vous pour nous régaler d’éditions luxueuses des films attachants de ce grand monsieur ?