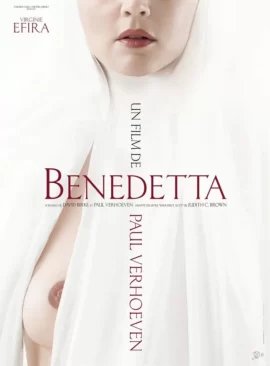

BENEDETTA

France – 2021

Genre : Drame historique

Réalisateur : Paul Verhoeven

Acteurs : Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson…

Musique : Anne Dudley

Durée : 127 minutes

Distribution : Pathé Film

Date de sortie : 07 juillet 2021

LE PITCH

Toscane, XVIIe siècle. La jeune Benedetta Carlini, élevée par sa mère dans l’idée qu’elle est l’épouse de Jésus, entre au couvent de Pescia suite à une dotation conséquente de son père. Devenue adulte, ses « miracles » vont la rendre aussi attractive que dangereuse – mais sa relation avec une jeune nonne, la peste qui fait rage et la venue d’un nonce intraitable vont parachever sa destinée.

Éloge du féminin

Le plus génial et insoumis des cinéastes hollandais, une histoire de nonne blasphématrice qui parvient à retourner comme un gant toute l’institution religieuse, une formidable comédienne issue de la télévision sur qui personne n’aurait parié d’avance : Benedetta est un miracle en équilibre qui ramène aux plus belles heures du début de carrière de son réalisateur !

Paul Verhoeven n’est pas né de la dernière pluie. C’est pourtant toujours un jeune loup. Peu regardant sur l’économie, le genre ou le pays dans lesquels il s’installe, il aura taillé de Turkish Delight en 1973 jusqu’à Benedetta cette année (en passant par Spetters, RoboCop, Soldier of Orange ou Total Recall, faisant émerger Rutger Hauer, dirigeant Denise Richards, Jeroen Krabbé, Isabelle Huppert, Arnold Schwarzenegger et bien d’autres) la filmographie la plus insaisissable et cohérente en même temps qui se puisse concevoir – échappant à toute frontière, aspirant tous les sujets qui se présentent à lui dans le même entonnoir lucide et subversif au mépris des règles et des diktats du lieu ou du moment. Il est étonnant de remarquer à quel point ni le réalisateur, ni les réactions publiques à son travail n’ont vraiment évolué en une quinzaine de films : lui trace toujours le même sillon, magnifiant la complexité des consciences au détriment de tout manichéisme, fustigeant les dogmes, portant au pinacle la force féminine et se désolant de la médiocrité des hommes ; les critiques et le grand public se divisent constamment sur les mêmes questions, se cassent les dents sur les mêmes pierres d’achoppement, condamnant à chaud, réévaluant à froid, soufflant sur les braises et refaisant partir l’incendie trente ans après chaque bataille. Pendant ce temps, Verhoeven virevolte, gambade, impose sa vision d’européen aux financiers yankees sur La Chair et le Sang, parvient à embobiner plusieurs fois les grands studios hollywoodiens sur leur propre terrain en filmant les spectacles les plus rentre-dedans de son époque (Showgirls, Starship Troopers…), s’en retourne faire un drame historique aux atours de vrai film hollywoodien classique dans son pays d’origine – Black Book – puis s’empare, contre toute attente, du cinéma français avec une adaptation de Philippe Djian dans le plus pur style du Claude Chabrol des années 1990 – Elle – et dont la plus grande qualité (ce qui n’exclut pas les autres !) est peut-être la découverte inattendue de Virginie Efira et la possibilité pour les deux larrons de rebondir immédiatement avec le film qui nous intéresse ici.

Tous les ingrédients sont là, qui titillent régulièrement les détracteurs ou aficionados de Verhoeven depuis toujours : la religion, le sexe, les effusions de sang, les jeux de pouvoirs divers… Cette histoire donnée comme véridique semble taillée sur mesure pour celui qui réalisa Le Quatrième Homme (où un personnage rêvait de fellations christiques) et Basic Instinct (où les faux-semblants font loi et l’ambiguïté est reine jusqu’au tout dernier plan). S’il fallait décrire au mieux le contenu de Benedetta, il faudrait sans doute revenir à Katie Tippel, sa peinture très moderne (quoiqu’en costumes, là encore) de l’asservissement économique et sexuel des femmes qui luttent pour leur liberté avec des armes insidieuses, et bien sûr à Showgirls, chef d’œuvre avec lequel tant de spectateurs n’auront jamais totalement réglé leurs comptes, qui analyse les frictions entre les tempéraments, les sexes et les classes sociales dans le milieu interlope, vulgaire et superficiel des shows dénudés de Las Vegas. C’est dans cette continuité que s’inscrit le nouveau film d’un homme qui aura passé sa vie à faire des femmes et de leurs luttes l’un de ses sujets fétiches, mais jamais sous un angle féministe revendiqué, à coups de concepts sociologiques et de sincère contrition (comme dans le Thelma et Louise de Ridley Scott) ni en faisant de ses personnages féminins des nanas plus mecs que les mecs qui dament le pion aux machos décérébrés (ça, c’est chez James Cameron) : les femmes de Verhoeven ambitionnent de tenir le rôle principal de leur propre vie, elles sont traînées dans la boue (soumises, instrumentalisées, violées, montrées du doigt par des hommes malfaisants… et par des femmes d’expérience tenant le haut bout de la table et qui refusent de céder une liberté chèrement acquise et accordées seulement à quelques-unes), elles se relèvent, salies, sans s’apitoyer, et pulvérisent à leur manière les règles sordides d’un monde sans pitié en utilisant la ruse, la séduction, la duperie, la mécanique sournoise des rapports humains – tous les moyens dont elles disposent contre la loi du muscle qui entendait les maintenir à genoux. Il faut entendre le cinéaste défendre le personnage de Carmen Ibanez campé par Denise Richards (conspuée à l’époque par le public de façon réflexe pour cause d’infidélité et de carriérisme) dans le commentaire audio déjà lointain de Starship Troopers : elle ne fait que quitter un homme qui serait resté accroché à elle comme un boulet et l’aurait tirée vers le bas [Johnny Rico, le « héros » du film] ; ce faisant elle s’émancipe et s’accomplit elle-même, explique-t-il – ajoutant que s’il s’était agi du personnage masculin, le public aurait probablement eu moins de problèmes avec cette idée. Et tout est dit.

La vérité du mensonge

Il faut en parler malgré tout – même si cet aspect sera sans doute bien plus débattu qu’il ne le mérite en réalité : Benedetta prend pour cadre un milieu religieux rigoriste. L’inverse de Showgirls, donc. Pour la même histoire. Un milieu dont on sait qu’il favorise le mensonge dans toutes ses acceptions – mensonge aux autres mais aussi à soi-même, mensonge envers Dieu lui-même pour autant qu’on accepte son existence, « pieux » mensonge selon une expression bien commode… Milieu de duplicité mais aussi de contraintes invraisemblables propres à brider toute liberté du corps et toute émancipation de l’esprit. Milieu parfait pour Verhoeven, donc, qui se passionne depuis longtemps pour l’histoire (réelle, fantasmée ou mythifiée) de Jésus Christ et pour qui la lutte de la pulsion de vie contre le caractère ordonné, arbitraire, de la société humaine a toujours été l’un des thèmes souterrains. Comme toujours, le réalisateur évite de jouer la carte de la reconstitution surannée et sentencieuse qui sous-tend la plupart des films en costumes : si la musique, les décors et la photographie assument pleinement le faste de l’iconographie chrétienne et ne jouent de leurs libertés stylistiques que pour surexposer l’atmosphère théâtrale du métrage et amplifier la thématique des faux-semblants (postes-clés tous attribués ici à des femmes, soit dit en passant – Anne Dudley compose pour Verhoeven depuis Black Book et son exil de Hollywood ; Katia Wyszkop est une habituée d’Ozon et de Bonello ; Jeanne Lapoirie est nantie d’un très beau curriculum depuis ses débuts dans Les Roseaux Sauvages de Téchiné), l’énergie de la mise en scène et la direction d’acteurs, eux, refusent le solennel et foncent tête baissée dans le contemporain décomplexé – notamment via une Virginie Efira qui semble se balancer totalement du contexte dans lequel s’inscrit le récit mais apporte généreusement toutes les nuances de sa personnalité au caractère complexe et retors de son personnage, créant un superbe contraste avec le jeu beaucoup moins empathique, plus retenu et plus hypnotique de la jeune Daphne Patakia et de la toujours fascinante Charlotte Rampling.

Loin d’être le brûlot complaisant et ultra-provocateur qu’on en fera certainement, comme d’habitude, il serait bon de remarquer au contraire à quel point Verhoeven retient ses coups lorsqu’il s’agit d’aborder la torture, la sexualité explosive sur laquelle débouche forcément les interdits absolus du dogme, ou même la condition de jeune paysanne seule au milieu d’une famille d’hommes dans cette période incertaine qui sépare la fin de la Renaissance de l’émergence des Lumières – mais qui évoque malgré tout, quoi qu’il en soit, les heures les plus sordides du Moyen-Âge ! Benedetta, à l’instar des précédents opus du réalisateur, ne montre pas « trop » ou « trop fort » : il montre simplement dans sa nudité et sans fard ce qu’il a à montrer (chose tellement rare que le bourgeois en reste choqué encore aujourd’hui). L’aspect le plus fascinant et réussi du film, c’est la circulation du récit et de ses personnages entre toutes les teintes et tous les degrés du mensonge – qui en perdrait d’ailleurs presque son nom, car il est des mensonges auquel on croit, d’autres qui aboutissent à des vérités, et tout le discours du film porte sur ces nuances. Jusqu’à quel point la foi est-elle mensonge ? Jusqu’à quel point Benedetta croit-elle profondément ou ne croit-elle pas à ce qui, dans ses actes, passe pour mensonge aux yeux des autres ? Verhoeven s’amuse de ces ambivalences jusqu’à filmer (courageusement – c’est sans doute l’une des choses qui perdra le plus de spectateurs en route) les visions et les rêves de son héroïne dans lesquelles apparaît un Christ pour le moins inhabituel parmi ses autres représentations cinématographiques. Ni parodiques ni ridicules, constamment sur le fil du rasoir, ces visions font tout de même montre de l’humour et du second degré qui pointent toujours chez le réalisateur de RoboCop (qui, de son propre aveu, a construit ce dernier film comme si son policier futuriste était un Christ version américaine !) et donnent autant d’indices sur son propre rapport – érudit mais iconoclaste – au culte et à ses dérives.

On se croirait donc revenus en Hollande, vers la fin des années 1970, et c’est tant mieux ! Benedetta est le resurgissement d’un cinéma qui paraît de plus en plus lointain, dans lequel on met la femme au centre sans se prévaloir de quelque nouveau dogme que ce soit, où l’on bouffe gentiment du curé sans en faire un sujet de société, où la liberté est celle de l’âme et du corps de chacun – absolue, sans compromis, durement gagnée envers et contre tous – et non celle d’un collectif ; un cinéma où tout ce qui émane du « collectif » n’est justement que malice, procédures malsaines, fausses vérités, échanges de bons procédés propres à limiter l’élan vital de tout un chacun, et où l’on observe la protagoniste de très haut sans jamais la juger pour autant – ni encore moins la condamner. Bref : on est bien chez Paul Verhoeven !