LA FIN DES IRIN

Last of the Irin – Nouvelles Zélande – 2020

Genre : Science-Fiction

Dessinateur : Wouter Gort

Scénariste : Rob McMillan

Nombre de pages : 96

Date de sortie : 02 décembre 2020

Editeur : Last of the Irin

LE PITCH

Depuis la nuit des temps, la lignée Siriusienne d’El, technologiquement avancée et considérée comme divine, a établi sa domination sur le monde des Hommes. Une lutte fratricide entre descendants de Baal et de Yahweh influence violemment le cours de l’histoire terrienne à travers les âges. Le destin de tous reposera-t-il sur les frêles épaules d’Anahita, la dernière des Irin ?

Le Mythe contre-attaque

Riche d’un premier tome à la fois complexe et tout à fait limpide dans sa démarche et ses enjeux, la future trilogie Last of the Irin, dont le second tome est actuellement en cours d’autoédition sur le site dédié lastoftheirin.com, a tout pour être une belle itération de ce courant qui mêle science-fiction débridée et traditions religieuses dans un même flux explicatif de la condition humaine.

Développée à partir d’une très solide base encyclopédique qui concerne cultes, croyances, rites religieux à travers l’histoire (vraisemblablement le gros apport du mystérieux Wildfry, maître d’œuvre initial du projet), la bande dessinée qui nous intéresse se sert du grand courant monothéiste et de son folklore profond (et plus ou moins apocryphe) comme socle pour un récit qui paraît d’abord bien touffu, étendant ses ramifications des mythes cananéens, contre lesquels la religion du Livre s’est en partie construite, jusqu’à un futurisme technologique et spatial hérité de Clarke, Asimov et autres Philip K. Dick. Ainsi érige-t-elle, parfois dans une même page, une même vignette, le fameux pont conceptuel désormais bien connu entre l’extra-terrestre et la divinité (les écrits des auteurs de science-fiction cités un peu plus haut n’étant pas étrangers à une certaine conception de la spiritualité et du vertige existentiel). La maîtrise avancée des sciences assimilant lesdits extra-terrestres à des dieux, les possibilités de traitement deviennent infinies (au cinéma, qui accuse toujours un franc retard face à la bande dessinée pour ce qui est des développements d’univers, on pense à l’Œuvre de Steven Spielberg et à son parallèle constant entre contact extra-terrestre et illumination biblique – Rencontres du Troisième Type en tête –, au Contact de Robert Zemeckis ou dans un autre registre au Stargate de Roland Emmerich).

Cette matière, pour lourde qu’elle soit, permet évidemment de jouer avec malice sur les acquis (Satan devient ici un vieil opérateur satellite des Siriusiens chargé de surveiller la Terre, et se montre beaucoup plus ambigu dans sa démarche qu’on voudrait le croire a priori) mais également de développer un type d’histoire simplissime qui, lui-même, a à voir avec la belle évidence de toute création mythologique depuis toujours : des récits de famille, de quête de soi, d’Élu promis à faire valser les conventions injustes et à rétablir un équilibre trop longtemps mis à mal. On connaît la recette ; nos époques modernes et post-modernes aiment la regarder de haut, mais elle tire tellement sa substance du Fondamental qu’on ne peut en faire abstraction : elle est au cœur de tant de récits littéraires, cinématographiques, picturaux et musicaux qu’elle emporte tout sur son passage. Encore faut-il savoir la transcender – c’est le travail du scénariste. En l’occurrence il s’agit d’une Élue, ce qui ne gâche rien. On la voit partir de très bas (le handicap moteur et une condition physique générale très fragile) mais on n’a aucun mal à l’imaginer en sublime conquérante là où nous l’abandonnons à la fin des 96 pages du premier cycle. Le moteur de toute l’histoire est le meurtre de Marduk, fils de Baal, par lequel le récit s’amorce, dont on rejette la faute sur Yahweh et pour lequel la descendance de ce dernier va être punie. Au milieu de tout cela, les Irin, bâtards au service des « dieux » et perçus par les humains comme des anges, sorte d’équivalents dramaturgiques des Fremens de Dune, auront un rôle déterminant à jouer.

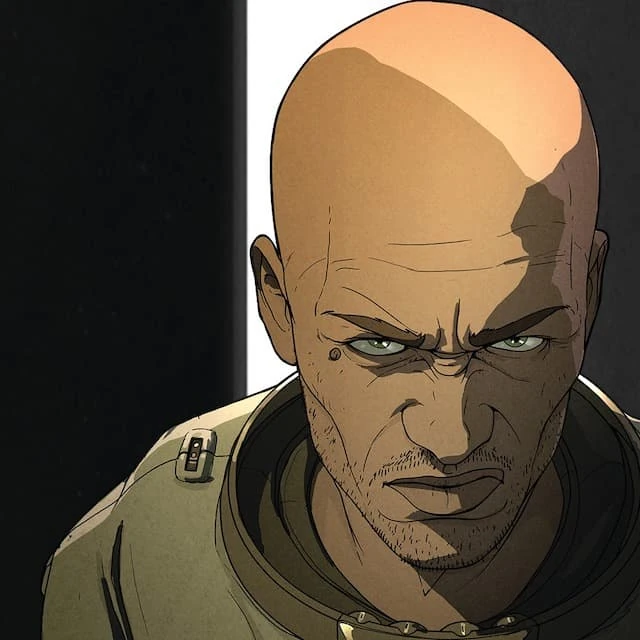

Fire and ice

Graphiquement, on ne peut que constater à la fois la grande pertinence et la désespérante normalisation de l’objet. Normalisation parce qu’il obéit à une conception totalement dans l’air du temps qui privilégie l’aspect lissé du trait et les tonalités tranchées de couleur et de lumière, opposant ocre et platine, chaud et froid, organique et numérique, feu et glace comme il est de coutume de le faire dans tous les arts picturaux justement depuis l’avènement de l’esthétique numérique. Pertinence parce qu’il joue très habilement de cette opposition convenue pour exprimer les grandes lignes du récit et du discours de fond. Basiquement, on peut toujours affirmer qu’à l’intérieur de cette histoire deux mondes s’opposent, à l’intérieur desquels un conflit plus précis entre également en jeu ; puis, à l’intérieur des deux partis de ce conflit, une nouvelle opposition existe, et cetera, et cetera. Par exemple le monde humain et celui de Sirius, à l’intérieur duquel la communauté des Irin se frictionne avec celle des « dieux », au sein de laquelle deux lignées s’affrontent ; tandis que parmi les humains la science et la foi sont en lutte, elles-mêmes divisées… Selon ce principe, la jeune Anahita appartient, lorsqu’on la rencontre, au monde clinique et bleu de l’hôpital, de la médecine, du métal de son fauteuil roulant, du regard insensible et calculatrice d’une société bien ordonnée sur ses laissés-pour-compte ; lorsqu’on la quitte à la fin du premier volume, elle rougeoie dans le coucher de soleil d’une nature ardente, chaude, pleine de fougue et de promesses, débarrassée de tous les carcans qui la tiraient vers le bas. On la voit littéralement, en plein milieu d’une planche, passer du bleu de la nuit à la brûlure solaire en une mue symbolique.

Les différents univers et personnages traités, de la même façon, peuvent traverser la frontière de ce choix graphique simple, intuitivement assimilé par le lecteur depuis qu’il a fait école, et générateur de discours en filigrane. Car les choses qui semblent s’opposer portent toujours en elles au moins deux vérités, que le script met au jour petit à petit, comme un texte peut être écrit sur du parchemin et parcouru à la lumière d’une flamme orangée, ou bien lu à travers la lumière neutre et neurasthénique d’un écran dernier cri, passant d’un contexte à l’autre tout en restant le même texte. À ce titre le fameux « codex », élément central de la bande dessinée, utilisé par le scénariste dans le cours du récit comme autant de notes de bas de pages mais également consultable à part dans une section particulière du site, est un parfait symbole de ce double-langage, de cette double-vérité toujours à l’œuvre, entre ce que l’on voit et ce que l’on croit voir, ce qu’on lit et la réalité dissimulée sous le corps du texte. Il s’agit d’un vaste corpus de citations rassemblant le maximum d’informations sur le savoir religieux à partir duquel le récit se déplie. La fin des Irin connecte toutes ses informations entre elles, les respectant scrupuleusement comme, en effet, un véritable code fait de lois sacrées empilées les unes sur les autres, et parmi lesquelles Wildfry, Rob McMillan et Wouter Gort nous proposent un chemin possible. Continuons de les suivre.